この本は、長崎県の五島列島の「大島」という小さな島で生まれ、育ち、農作業を生業にしてきた高齢者夫婦から聞き書きをした記録である。

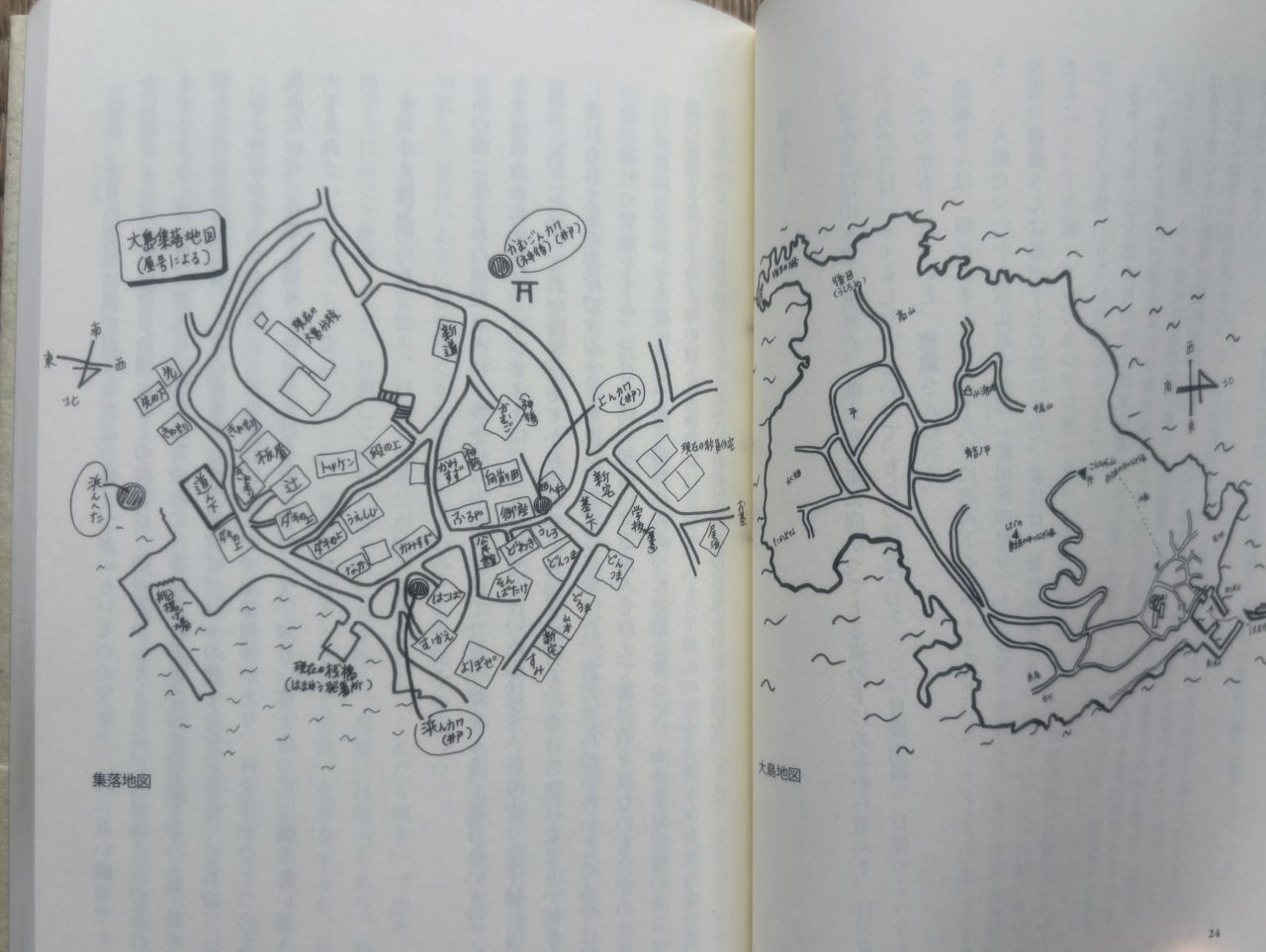

大島という名の島は全国に数多く存在するが、この本の舞台となった大島は、長崎県五島列島の小値賀島(おじかじま)の周囲に浮かぶ二次離島である。二次離島とは、離島から船で渡る離島のこと。大島に行くには、まず九州から小値賀島に渡り、そこから船に乗り換え、ようやくたどり着ける島なのだ。

著者は、小値賀島の南に位置する中通島(新上五島町)の老人ホーム「ひろんた村」介護施設で働く歌野杳(うたのよう)さん。子供の頃に家族で中通島に移住してきた歌野さんは、学校卒業後にカナダへ留学し、帰国後は中通島の北にある小値賀島に移住(いわゆるJターン)。2012年から18年までの6年間を小値賀島で暮らした。そのなかで歌野さんは大島に通いつめ、島に住む高齢者夫婦から昔の話を聞き、ノートに書き留めた。聞き書きをしたのは、山本徳蔵さん(昭和5年生まれ)とマツノさん(昭和14年生まれ)。お二人とも島の生まれで、島に一つしかない集落で育ち、徳蔵さんが28才、マツノさんが19才の時に結婚。生まれてから島を離れることなく、農作業で生計を立ててきた生粋の島の住民である。

歌野さんが大島に来訪したきっかけは、海水を使った潮豆腐作りを学ぶためだった。そのなかで、徳蔵さんが竹カゴを作っていることを聞いた歌野さんは徳蔵さんを訪問。弟子入りを宣言し、竹を担いで島に通い始めた。しかし、次第に竹カゴよりも、徳蔵やマツノさんから昔の島暮らしや生活の知恵を聞くことに夢中になっていく。

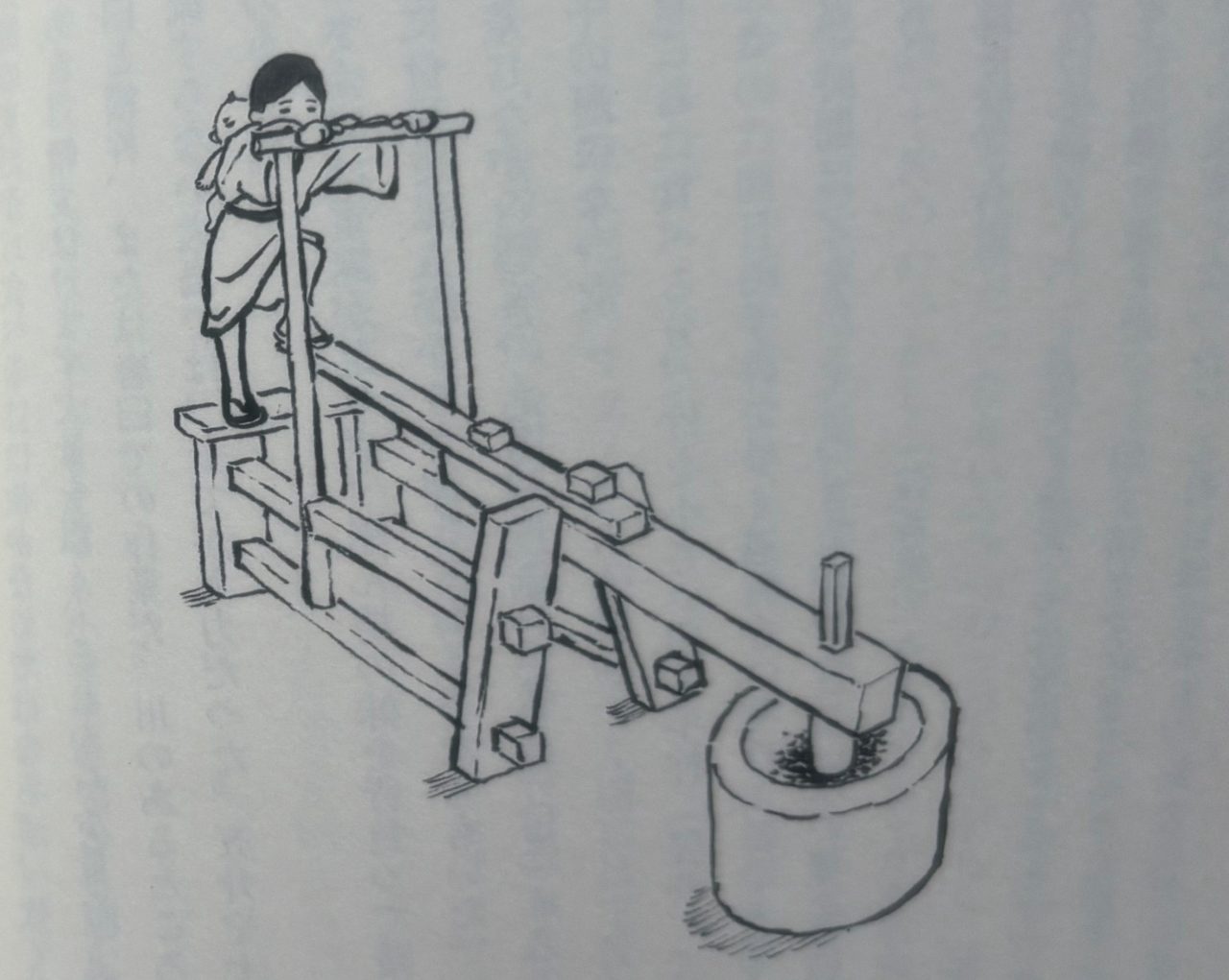

そうして聞き書きした記録を一冊にまとめたのが、この本である。昔の仕事や生活を描いたイラストのほか、島の住宅地図、徳蔵さん御夫婦の家の間取りまで記載されていて、島の暮らしをイメージしやすい。

この本は、ご夫婦二人から聞き書きをしているため、ユニークな構成になっている。戦前から戦後にかけての島の暮らしぶりが、男性視点、女性視点の双方から書かれているのだ。

まず第1章と第2章では、夫の側である徳蔵さんの少年時代と青年時代が述べられる。戦前に島で生まれた徳蔵さんは、戦争で父を亡くし、15歳で家の仕事を担った。数年後には戸主となり、青年団の一員として地域活動に関わりながら、麦や芋の栽培などの農作業を生業にしてゆく。農作業以外にも、海産物の採集、牛の世話、石垣積み、住民の家の修理、別の島に泊まり込んで薪を取ったりと、島にはさまざまな仕事があった。小さな貧しい島で生計を立てるため、多様で過酷な労働を実直にこなしてきた徳蔵さん。話の節々からは、当時の島の独特の慣習や暮らしの知恵が分かり興味深い。

次に第3章では、今度は妻の側であるマツノさんの少女時代から青年時代、そして徳蔵さんと結婚して嫁に入るまでが述べられる。子どもの頃から子守、炊事、水汲みなどを担い、15歳で中学校を卒業したマツノさんは看護婦を志望し、島を出て本土の学校に通うことを夢見ていた。しかし、島内で徳蔵さんとの結婚話が持ち上がり、19歳で徳蔵さんと結婚。以来、家事の傍ら徳蔵さんの農作業を手伝った。子守は義理の祖母や近所の子どもに任せたので、子どもと顔を合わせる時間もなかった。姑の目が気になり、夫ともほとんど口を聞かなかったという。嫁入りや婿入りは、家や村の存続を考慮して当人抜きで決められた。青春とか新婚とかいう言葉が当てはまる時期はなかったと書かれており、色気のない当時の結婚生活の一端が伝わってくる。

第4章では、四季を通じた島の行事が述べられる。島には冠婚葬祭をはじめ、神様と仏様を祀る儀式が豊富にあり、一年間は行事で満載だったことが分かる。過酷な仕事の合間に行われる行事は、住民の楽しみでもあった。島の日常のなかに信仰や風習が溶け込んでいたことが分かる貴重な記録となっている。

第5章では、戦後の時代の変化に伴い、島での暮らしが便利になっていく過程が述べられる。

最後の第6章では、歌野さんが実体験して学び、記録した島の郷土料理のレシピが書かれている。かつての島での主食であった麦飯や団子の作り方が、克明に記録されている。

以上、この本の概要をざっと紹介してきたが、特に印象に残った箇所を、幾つか挙げてみたい。

1点目は、自力更生の島、宇々島(ううしま)の存在だ。マツノさんが語る第3章で、この制度のことが述べられている。

自力更生とは、経済的に立ち行かなくなった家族が、大島からほど近いこの島に一定期間移り住み、捕った魚や海藻を売って生計を立てながら経済的に立ち直ることを目指す制度である。貧しかった島では何事も助け合って生活をしのいできたが、生活が行き詰まった住民を助ける余裕はなかった。そこで生まれた島の知恵が、この制度だ。江戸時代の享保年間の飢饉に端を発すると言われ、昭和30年代までこの制度は続き、恩恵を受けた家族は数しれないという。島には藁葺の家があり、2家族まで住むことができたそうだ。マツノさんは子供の頃に、宇々島で暮らしていた親戚の子守をするため、島に通っていた。いわば出張子守である。舟が嫌いだったマツノさんは、小舟に乗るのが怖かったという。

2点目は、「暮らす」ことの意味が、現在と比べてかなり異なっていることである。「労働と暮らしは直結していた」と歌野さんは述べているが、島全体が生活共同体だった大島では、日々の暮らしを持続させるために、ぎりぎりの生活を続けていた。薪取り、家の修理、また冠婚葬祭など、個人では担いきれない仕事は島中から人を雇った。もちろん藁や竹で何でも作ったし、畳も打った。ワークライフバランスなんていう言葉は、想像もつかなかったに違いない。休みを意識することもなく、暮らすことは働くことであり、生きることだった。

3点目は、戦後の暮らしの変化である。大島に電灯が灯ったのは戦後の昭和25年頃で、波止場の近くに地下発電所が設けられたのが始まりだった。ただ、家庭に送電されるのは夜の6時から9時まで。海底ケーブルが通じたのは昭和41年だったという。水道、ガス、町営船といったインフラをはじめ、耕運機などの農機具、テレビ、冷蔵庫、洗濯機など、戦後に島の暮らしは一気に変わった。小さな二次離島にも高度経済成長の波が押し寄せて、日常生活が劇的に変わった。遠い昔から連綿と続いてきた手作り、手作業がなくなり、島の住民たちは現金収入を得るために奔走するようになった。マツノさんの子どもたちも、成長したら一人ずつ島を離れていった。こうした変化は、人々の心にも変化を及ぼしていったという。徳蔵さんによれば、車やトラクターがなかった時代には隅々まで耕されてきれいだった土地が、今ではすっかり荒れてしまったそうだ。「様変わりした島の風景をみるたび涙が出そうになる」という徳蔵さんの言葉が、印象に残った。

聞き書きの記録は全国に多いが、二次離島と言われる交通が不便で小さな島で生まれ、育った二人が夫婦となり、島で暮らしを営んできた記録には価値があると思った。こうした記録を読むたびに、暮らすことの意味と、豊かさとは何かを考えてしまう。

(執筆:松林 建)