全国に約3200館ある公共図書館は、本を借りたり勉強や調べ物ができるだけでなく、古文書や公文書の保管、講演会やワークショップの開催など、各地域における情報拠点としての役割を担っている。

最近では、無料貸本屋とか定年退職者の居場所といったマイナスの印象を払拭するべく、開館時間の延長や託児サービスといった住民サービスを強化する図書館が増えており、地域コミュニティの集いの場としても使われている。

こうした公共図書館が変わりつつある一方で、個人が蔵書を開放して図書館を開いたり、商店や施設の一角に本棚を設置して本が自由に借りられる「マイクロライブラリー」という活動が、全国で静かに広がっている。

PCとバーコードリーダーがあれば本の貸し借りを管理できる「リブライズ」というシステムもあり、本を通じた小さな交流が至る所で生まれている。本離れと電子書籍の普及が進むなか、紙の本を活用して交流やコミュニティづくりを促進する動きが、公共と民間の両面から広がっているのは興味深い。

今回は、個人の図書館が地域コミュニティを生み出している事例として、奈良県吉野郡の東吉野村で「人文系私設図書館 ルチャ・リブロ」を運営する青木真兵さんを取材した。青木さんの話を聞くうちに、紙の本の可能性と、新しい地域コミュニティづくりの形が見えてきた。

【フリーライター 松林建(群馬南牧支局長)】

※この記事は、地域づくり情報誌『かがり火』182号(2018年8月25日発行)掲載の内容に、若干の修正を加えたものです。

大自然の中の図書館

東吉野村は、吉野神宮や桜で有名な吉野町の東側に位置し、深い山々の清流沿いに開けた自然豊かな村。

真夏の休日には、観光客が清流のあちこちで川遊びを楽しむ光景が見られるが、隣の吉野町のような目立った観光地はない。昔は林業で栄えた村も過疎化が進み、村が発足した昭和33年に約1万人いた人口が、現在では約1600人にまで減少している。

この村に、兵庫県西宮市から2年前に移住してきたのが青木真兵さん(35歳)と、妻の海青子さん。青木さんご夫妻は、山あいの川沿いにポツンと一軒建つ古民家を借りて自宅兼図書館に改修し、2016年6月に人文系私設図書館「Lucha Libro(以下、ルチャ・リブロ)」をオープンした。

西宮市から東吉野村に移住した青木真兵さん。

ルチャ・リブロとは、メキシコのプロレスの呼称「ルチャリブレ」と、書物を意味する「リブロ」とを掛け合わせた造語。プロレス好きの真兵さんが命名した。

もっとも、図書館といっても青木さんが勝手に名乗っているだけで、公共施設ではない。外観は普通の古民家。道路から橋を歩いて渡り、林を通り抜けた先にあって、言われなければ通り過ぎるロケーションだ。

本の閲覧室は、2部屋ある畳の和室。川のせせらぎや鳥のさえずりを聴きながら読書ができる。本棚に並ぶのは青木さんご夫妻の蔵書で、その数は、歴史・文学・思想などの人文系を中心に約2000冊。

本を借りられる会員数は現在約90人。500円の初期登録料を払って会員になれば、誰でも本が借りられる仕組みだ。ただし、開館しているのは月に数日のみ。12月から3月半ばまでは冬季休館。貸出期間は原則1カ月だが、連絡すれば延滞も可能という自由な運営をしている。

図書館の外観。林の中に建つ古民家だ。

図書館への入り口は橋。橋を渡った先には、幕末に蜂起した「天誅組」の総裁、吉村虎太郎の墓がある。

また、この図書館は本を貸すだけではない。「土着人類学研究会」という怪しげな名称の会合を定期的に開催している。これは、主に青木さんが有識者をゲストに呼んで対談するもので、山中の不便な立地にもかかわらず、毎回10~20名の参加者が集まる。

ちょうど私が取材した日も、戦史/紛争史研究家の山崎雅弘さんと青木さんとの対談が行われていた。この日は室内が暑いため、対談場所を目の前の河原に移動して開催。こうしたことができるのも、大自然の中にある「ルチャ・リブロ」ならではといえる。

対談のテーマは、「戦前の日常から自由と民主を考える」。本当に人が来るかどうか疑問だったが、開始時間が近づくにつれて続々と来場し、総勢16名が集まった。

参加者は20代の若者から中高年まで年齢層は幅広く、男女比もほぼ半々。中には、新潟県から車で駆け付けた人もいた。理由を尋ねると、「対談を聞きたいと思ったのと、前から一度来てみたかったので」とのこと。

どうやらこの図書館には、人を引き寄せる不思議な魅力がありそうだ。

図書館の内部。2間の和室に本棚が並び、くつろぎながら本が読める。

村の古民家を即断で契約

青木さんは埼玉県の出身。東京の大学を卒業後、関西大学の大学院に進学して西洋古代のフェニキア・カルタゴ史を専攻。博士課程修了後は歴史研究者として活動する傍ら、関西大学の非常勤講師と、関西大学博物館の学芸員も兼任。

大学図書館で司書をしていた妻の海青子さんと結婚し、兵庫県西宮市のマンションの一室に自宅を構え、研究者としての道を順調に進むはずだった。しかし、ある時、無理をし過ぎて体調を崩してしまう。

「当時、研究者としてのキャリアを積むために東京に毎月2~3回行っていましたが、これがストレスでしたね。ある時、血液検査で甲状腺に疾患があると医師に診断されたんです。ホルモンが出なくなって体力が低下し、朝起きれないし、階段も登れない。大学や博物館の仕事は何とか続けましたが、とにかくしんどかったですね。同じころ、妻も職場環境になじめずに体調を崩していましたので、精神的にも肉体的にも穏やかに暮らしたいと思い、地方への移住を考え始めました」

最初は、地方都市への移住を考えていた青木さん。しかし、たまたま友人に案内されて東吉野村のシェアオフィス「オフィスキャンプ東吉野」を訪れてから村が気に入り、定期的に通うようになる。

そんな折に、オフィスを通じて役場職員から紹介された空き家が、現在は自宅兼図書館となっている古民家だった。

「当初は、ここまで山奥に引っ越すことは全然考えていませんでした。でも、橋を渡り、林を抜けてたどり着く一軒家というロケーションが、すっかり気に入ってしまったんです。大家さんもすごくいい方で、家賃も驚くほど安かったので、即断で契約しました。初めは週末だけ過ごす予定でしたが、自分がやりたいと思える仕事が、運よく隣町で見つかったんです。これは通勤できると思い、移住を決断しました」

本の貸出カウンターに座るのは、妻の海青子さん。

見つかったのは、障がい者の就労支援の仕事。奈良県に数事業所を持ち、東吉野村に隣接する宇陀市に事業所を新たに開所した「社会福祉法人ぷろぼの」で、主にうつ病や発達障がいを抱えている人が働けるようになるための訓練をサポートするものだ。

シェアオフィスに通うなかで社会福祉法人の責任者と出会い、教育に関する持論を青木さんが語ったところ、新しく施設ができるので働かないかと誘われた。

なぜ、福祉の仕事を選んだのか?

「私は昔から人間への強い興味があったのですが、『人間とは何か』を考えるうちに、世間で『普通』と言われる物事に強い違和感を覚えたんです。今の社会は、世間的に『普通』に生きる人を前提につくられていますよね。でも、何が普通かなんて誰も分からないと思うんです。

例えば教育では、偏差値を上げたり、できる人をもっとできるようにする教育が普通とされています。でも、皆が同じ発達をすることがおかしいですし、多様な人間がいる社会のほうが自然。障がい者の就労支援は、『普通とは何なのか?』を問い直す生の現場です。いつも刺激を受けていて学びも多く、とても楽しいですね」

こうして青木さんは東吉野村の古民家に移住し、週5日は障がい者の就労支援、月に1日ないし2日は大学の非常勤講師やカルチャーセンター講師というサイクルで、仕事をしている。自然の中で暮らすうちに、体調も回復してきた。

居心地が良い人間関係を築きたい

ここまでは、ありがちな移住と転職のケースかもしれない。しかし、そこから青木さんは独自の道を歩み始める。大量にあった自分の蔵書を公開し、自宅を図書館にしたのだ。

なぜ図書館だったのか?そこには、青木さんが追究する「人間とは何か」というテーマが深く関わっていた。

「実はここに移住を決める前から、引っ越し先に図書館をつくろうと思っていたんです。理由は大きく2点。1点目は、自宅に大量の本があったので、自分たちで占有せず共有したいと思ったこと。そうすれば、来館者と対話できたり、一緒に考えたりできると思ったんです。2点目は、妻の希望に応えたこと。妻は大学の図書館で司書をしていましたが、働く姿がとても楽しそうだったんです。でも、別の職場に異動してからは体調を崩してしまったので、もう一度、図書館という居場所をつくり、楽しんでほしいと思いました。

そして、こちらへの移住が決まってから新たな理由が加わりました。それは、人文知の拠点としての図書館を自然の中につくれば、人間について一から考えられると思ったことです。そもそも人文系という名称を図書館に付けたのも、人間とは何かという問いを論理的に追究したいと思ったから。

最近では、大学の人文学部は金にならないから不要という声も聞こえてきます。でもそれは、効率を追求して成長を追い求めるグローバル主義の典型的な考え方。今の社会は、実態のないグローバル主義に踊らされています。そこで、実態ある人間について問い直そうとした時、人間は自然の中の存在ですから、自然がない都会では難しいと感じたんです。ですから、この場所に図書館をつくったことと障がい者の就労支援の仕事とは、私の中ではセットで、切り離せません。

しかも、私の考えに共感して、この図書館に足を運んでくれる人がいます。私は、この不便な山奥まで来たいと思って来てくれる人とだけつながりたい。そうした人となら、この先10年、20年と長くお付き合いできる気がします。何が本当か分からない今の社会で、そうした居心地の良い人間関係を築けることは、とても大切ではないでしょうか?そして、そうした関係を媒介するのが本だと思うのです」

本棚には、青木さんの研究分野である西洋史の本が多い。

2017年は約90日しか開館しなかったこの図書館だが、1日に4~5組が訪れ、年間で400人ほどが来館した。常連も多くいて、さまざまな出会いと交流が生まれている。

また、青木さんの恩師であり、思想家の内田樹さんも、この図書館を応援している。今回対談した山崎さんは、内田さんをきっかけに青木さんと知り合い、意気投合したそうだ。

一住民として村と付き合う

ところで、この偏った図書館は、村からどのように見られているのか?

「東吉野村には図書館がないので、私の自宅が唯一の図書館です。でも、特に村と連携はしていません。村役場に図書館のチラシも置いてもらっていませんしね。利用者も多くは移住者か村外の方々で、村民はほとんどいらっしゃいません。でも、私はそれでいいと思っています。移住者と村民が交流する場として図書館を開設したわけではないですから。

『こんな田舎で本が読める』とありがたがってくれる人もいますが、無理して図書館を村のために役立てようとは考えていません。私が村人の立場なら、図書館が変に頑張って目立つことに違和感を覚えます。ただし、この地区に住む方々とは、一住民として当たり前のお付き合いをしています。年に数回、共同墓地を掃除したり、神社の秋祭りも手伝っています。この地区の役員や連絡係も務めています。

私はこの村とこの場所が大好きで、できるだけ長く暮らしたいと思っていますので、村人として、それこそ普通に暮らしたいと思っているんです。でも、昨年の終わりころから、こちらから何も情報発信していないのに『図書館やってるんだって?』と声を掛けてくれる村人が現れ始めました。これくらいのペースで認知されるくらいが、程よいのではないでしょうか」

真夏の暑い日の対談イベントは、図書館を出てすぐの河原で行われた。自然の中で人文系の話を聞くのもいいものだ。

青木さんが東吉野村に移住したのが偶然ならば、図書館を始めたのも綿密な計画があったわけではない。村を活性化したいというような意識もなかった。しかし、村外や県外から多くの人が本を借りたり対談を聞きに訪れ、小さいながらもコミュニティが生まれていた。

取材の最後に、今後、この図書館をどのように育てていきたいのかを聞いた。

「自分が好きなことを勝手にやる。これが、私の生き方のベースです。今後もそれは変わりません。それが、結果的に周りの人たちのためになるなら、とても喜ばしいことです。また、この図書館を起点に、私と同じ思いを持つ全国の人たちと居心地が良い関係を築くことが、近い将来の私の希望です。そうした同じ関心を持つ集団やコミュニティが全国に増えていけば、今の社会も少しずつ変わっていくと思うんです。少しでもその力になれるといいですね」

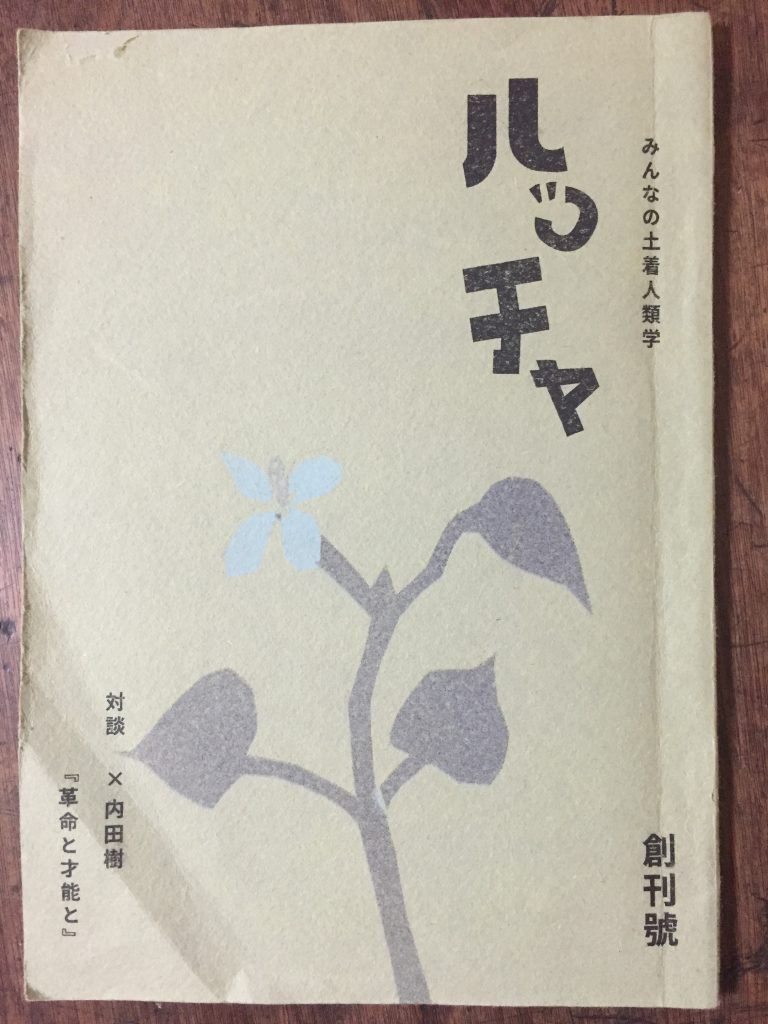

青木さんが個人で発行している図書館刊行物『ルッチャ』。

<取材を終えて>

取材前に図書館の動向を調べるなかで、私は一つの仮説を立てていた。それは、「本には、人と人をつなげる力がある」というもの。そして青木さんの取材を終えたいま、それは確信に変わった。

どんな人でも、好きな本や影響を受けた本は、1冊くらいはある。そして、その本が好きな人と話すことは、とても楽しい。

本の魅力を紹介し合う「ビブリオバトル」も全国の図書館や書店などで活発に行われているが、こうした本の力に気付いた人が、交流の場として図書館を利用したり個人で図書館をつくるのは自然の流れかもしれない。

音楽を聴く媒体の主流がCDからデータ配信へと移行したように、本の役割も先細りになるかと思いきや、コミュニティづくりという重要な役割が残されていた。これが小さな村での芽生えであることに意義がある。

今回の取材を通じて、本の新たな可能性を発見できたのは収穫だった。

「知」は豊かな自然と共に深まることを実感する東吉野村。

(おわり)

青木真兵・青木海青子『彼岸の図書館 ぼくたちの「移住」のかたち』夕書房、2019年。

『かがり火』定期購読のお申し込み

まちやむらを元気にするノウハウ満載の『かがり火』が自宅に届く!「定期購読」をぜひご利用ください。『かがり火』は隔月刊の地域づくり情報誌です(書店では販売しておりません)。みなさまのご講読をお待ちしております。

年間予約購読料(年6回配本+支局長名鑑) 9,000円(送料、消費税込み)