『かがり火』は取り上げるべきテーマやジャンルを決めてスタートしたわけではない。大義名分や主義主張があって発行したわけでもない。面白い人物、気になるテーマを編集者の好みで取材を進めていったらいつの間にか、一つの小さな世界が出来上がっていたというのが正しいかもしれない。結果的にはそれなりに筋の通った雑誌になったと思う。

「観光が危ない」【71号(1999年)】

コロナで観光産業は痛手を被っているが、バブルがはじけた後も団体旅行が激減し、ホテル・旅館 がピンチに陥った。この特集では佐渡のホテル・旅館を取材しながら、観光ビジネスの盲点を考察したものである。この記事が出た後湯布院の亀の井別荘の中谷健太郎さんから、非常にいい記事だったとお褒めのはがきをいただいたことを覚えている。本誌の前身は『リゾート通信』で、観光についていろいろな角度から取り上げてきたが、この特集は思い出に残る。

森巖夫 編集長対談 ゲスト/哲学者 内山節「今こそローカルな思想を創るべきである」【75号(2000年)】

創刊したころ本誌は内山先生と面識がなかった。森巖夫編集長に誘われてフォーラムに参加したのがきっかけで知己を得ることができた。いま思い返すとこの号は奇しくも新旧の編集長対談となった記念の号である。その後、哲学者を編集長に迎えることができて、無名の雑誌に芯が入った。

「著者インタビュー・ 『ヨメより先に牛がきた』岩手県東和町役重眞喜子さん」【76号(2000年)】

役重さんは現在は岩手県立大学総合政策学部の講師だが、このころは東和町の役場に勤務していた。農水省から役場に転職したことに驚いたが、何よりも自分にとって何がいちばん大切なのかという考えがはっきりしていることに感心した。見わたせば与えられた環境と周囲の期待や思惑の中で自己を見失って流されている人がいかに多いことか。146号にも『帰りなんいざ、わがふるさとへ』を寄稿いただいている。

「ふるさとの名人ガイド事業説明会」報告【77号(2000年)】

通信速度も遅く、記録媒体の容量も小さい時代だったから事業を成功させるのは難しかったが、狙いどころは間違っていなかったと今でも考えている。本誌はこれからの観光は名所旧跡や景勝地巡りではなく地域で頑張っている人を訪ねることが目的になると考えていた。そのためにさまざまなジャンルで活躍しているキーパーソンに直接アクセスできるビジネスモデルを構築したのだが、資金不足で実用化できなかった。ネックは対象が人間だから情報のメンテナンスが至難の業だった。スティーブ・ジョブズやビル・ゲイツはこういうハードルを克服して新しい時代を開拓したのだろう。

「『市町村の職員は能力が低い』とは、笑止千万なり」【86号(2002年)】

岡山県加茂川町役場(現吉備中央町)の岡田清さんから寄稿いただいたものである。日本には国、県、市、町、村という規模の序列が、そこで働く公務員の能力と比例しているという恐るべき偏見がある。役割の違いにすぎないものなのに人間を格付けしているのである。一昔前まで役場職員は物を考えなくてもいい、霞が関の指示に従順に従ってくれさえすればいいと考える傲慢な官僚がいた。岡田さんはその風潮を痛烈に批判したのであった。102号の岐阜県の小川美鈴さん(現美濃加茂市 副市長)の「国が自治体にお小遣いをやる時代ではない」も同じ趣旨だった。日本が安定しているのは誇り高き地方公務員のおかげなのである。

「“市町村合併はしない”と宣言した福島県矢祭町の根本良一町長はサムライである」【88号(2002年)】

2002年4月7日に放送された「NHKスペシャル・21世紀の日本の課題」に何げなく視線を走らせていたが、途中から鳥肌が立った。根本町長は1枚のペーパーを掲げて、「大臣、こういうものを送り付けてくるのはやめてもらいたい。合併しろという恫喝ではありませんか」 と、出席していた片山虎之助総務大臣に迫った。かくまで堂々と自らの主義主張を担当大臣にぶつける首長が日本にいたことは驚きだった。私はすぐさまファンレターを出した。取材の申し込みというより、崇敬の念を伝えたいという思いだった。首長にいちばん重要なのは覚悟だということを知った。その後、矢祭町は数々の行政改革で話題になったが、議員の日当制だけはいまだどこの市町村もまねしようとしない。

「美容室はシャッター通りの救世主となるか」【94号(2003年)】

本誌はシャッター通りと化した商店街でも健闘しているのが美容室であることを発見した。八百屋、魚屋、肉屋さんなどは大型スーパーが進出すれば、価格や量の点でたちまち窮地に追い込まれるが、技術を介して人間関係が構築される職業は景気に簡単に左右されない。この記事は集団就職で大分県から大阪に出て、美容院に住み込んだ少女が大阪府守口市に自社ビルを建て、美容室「チャーミング」を構えるまでの半生記である。

「山村社会主義で自律する」· 長野県泰阜村・松島貞治村長の思想【99号(2004年)】

都会の発展と裏腹に過疎化していく村を守る村長の苦労はいかばかりか。本誌は志の高い多くの首長さんに登場いただいたが、松島さんもそのお一人である。国の言うことを聞いていれば村は安全ということはない。裏切られることもしばしばである。泰阜村は満蒙開拓団に多くの村民を送り出したことで有名だが、村長はいかにして村を守るかを語っていただいたものである。

「帰りたい、でも帰れない……私の故郷、水荷浦」【103号(2004年)】

これは藤田圭子さん(現在は結婚して小松圭子さん)が早稲田大学政治経済学部3年の時に寄稿してくれたエッセーである。編集者の醍醐味はいい原稿を入手した時のわくわく感にあるが、この時の感動は忘れられない。この文章の最後は「そして、水荷浦で生き抜いた後は、段々畑の上に眠る曾祖母たちに加えてもらって、次の世代を一緒に見守っていこう」と締めくくられていた。文筆家としても名を成したであろうリズム感のある文章だった。現在は高知県安芸市の畑山集落で、地鶏の土佐ジローの養鶏業を営み、子育てしながら民泊を経営している。136号の「限界集落に夢を求め飛び込んだ『はたやま夢楽』」に詳しい。

「会社経営と地域貢献活動を見事に両立させた、女性社長の生き方」【122号(2008年)】

本誌は傑出した経営者を紹介してきたが、大里綜合管理株式会社の野老真理子さんを取材した時、世の中にこんな立派な人がいるのかと目からうろこだった。野老社長の思想はビジネスというよりも日本の将来に希望を持たせてくれるほどに深くて広い。どんなに不況になってもこの会社は地域が守るだろうと思えるほどに、地元に根を生やした会社だった。

「神々と共に隠れ里に暮らす夫婦の物語」【126号(2008年)】

初めて長野県天龍村坂部に関さん宅を訪ねた時、「今夜は星がきれいですね」と言ったら、「あれは家の明かりよ」と返された。関さんの家はポツンと一軒家ではないけれど、隠れ里にひっそり暮らしていた。この里は文化人類学の宝庫ともいうべき土地で、昔から柳田国男、折口信夫など多くの学者が訪ねている。内山哲学では、西洋の社会は生きた人間たちの社会だが、日本の社会は亡くなった人たちも含まれているというが、まさに坂部では年間60もの神事があり、生きている人と死んだ人を区別していない。

「歌野敬氏のすてきな自給生活」【132号(2010年)】

先行きがあいまいな混沌とした時代だから、自分の暮らしは自分で守りたいと誰でも考える。考えるけれど誰も実行しない。便利な文明生活と自給生活は気が遠くなるほど離れてしまったのである。大阪で働いていた歌野さんは貨幣に頼らない生活を始めようと決心して五島列島に移住した。炭を焼いてエネルギーとし、畑や田んぼを耕し、豚を飼育し、家まで自力で建ててしまった。ツバキから油まで搾っていることに驚いた。何があっても大丈夫という自信はこういう生活からしか生まれない。

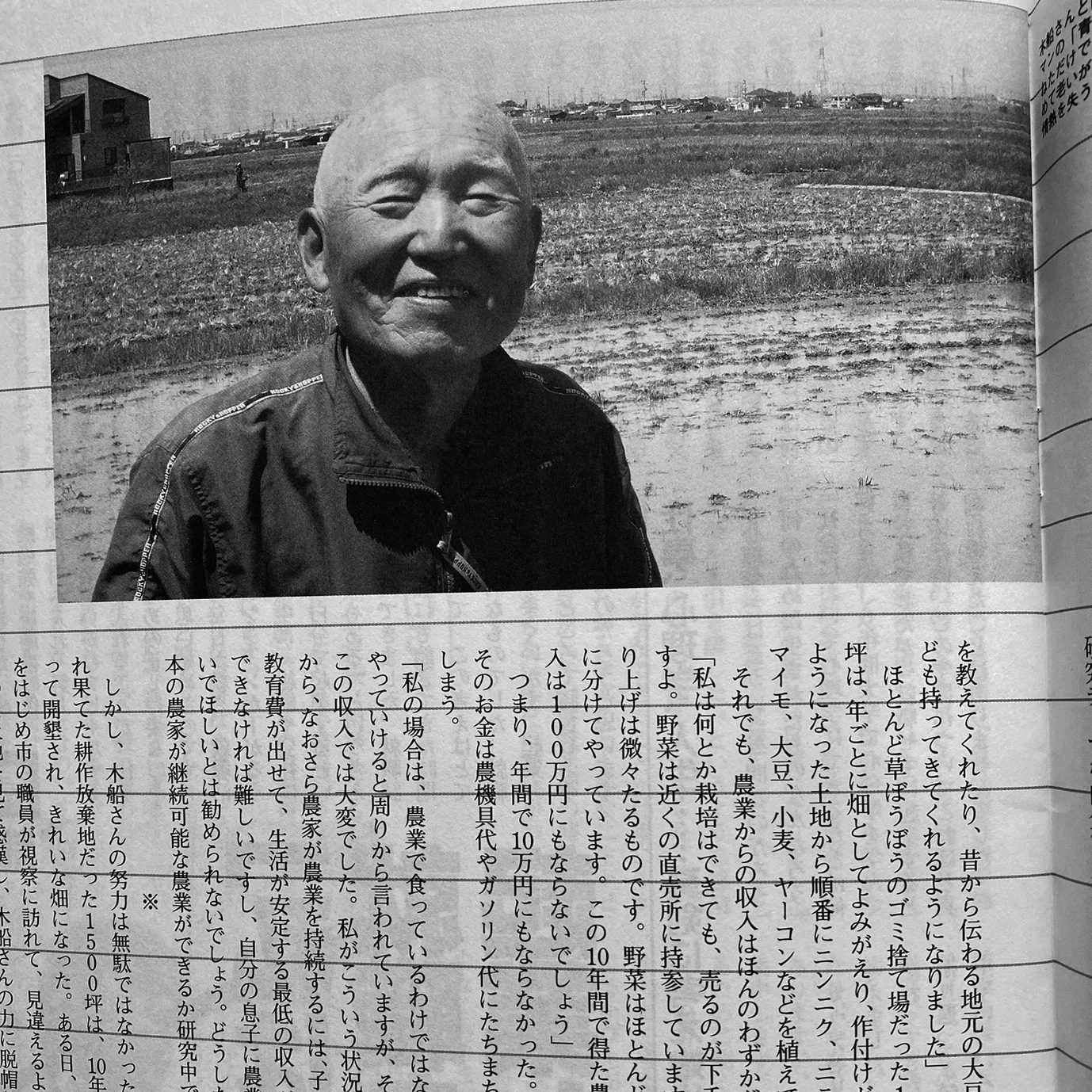

「古希を過ぎてから新規就農した生涯現役の木船光章さん」【133号(2010年)】

木船光章さんと初めてお会いしたのは新宿南口のホテルだった。 富士通を退職後、関連会社の二度目の職場も終えてから、70歳を超えて新規就農したと聞いて興味が湧いた。息子さんはお医者さんで経済的にも年齢的にも悠々自適の老後を楽しんでいいはずなのに、なぜ農業なのか尋ねると、テーブルの上から紙ナプキンを1枚取り出して、さらさらと何やら英文を書き付けた。そこには、「We will do our best to leave the world better than we found it」とあった(われわれは自分が生まれてきた時より、少しはましな世界を残すために全力を尽くさねばならない)。

静岡県袋井市の木船さんの土地は耕作放棄地で、雑木が生え、壊れた自転車や古タイヤが捨てられていた。重機もなく、鍬やツルハシ、シャベルで開墾していた。木船さんの言葉が耳に残る。「荒れた風景を見て育つ子どもは大人になってもどこか心がすさんでしまうように思うのです。手入れされたきれいな農地を見て育つ子どもは、優しい人間になると思っています」

「サロマ湖に生きる人々」【136号(2010年)】

この記事は唯一英文に翻訳されてヤフーで世界に配信された。独特の思想と運営で組合員の暮らしを守っている佐呂間漁業協同組合の仕組みを教えてくれたのは、サロマ湖でホタテ漁を営む船木耕二さん(支局長)だった。漁業は大きな収入をもたらすけれど、命の危険と隣り合わせというイメージがあるが、船木さんは違った。お酒も飲まず、高級車を乗り回すこともなく、静かで知的なのである。そういう漁師さんの原点を知りたくて、取材を申し込んだのがこの記事である。

阿部与志輝組合長へのインタビューは驚きの連続で、何度も本当ですかと確認しながら続けられた。自分で稼いだお金を自分で自由に使えないシステムは、勝ち組をつくらない代わりに夜逃げも出さない真の意味での公助の社会だった。私たちはソ連や中国を専制主義的な国家と見ているせいか社会主義や共産主義の本当の思想を理解していないのかもしれない。佐呂間漁業協同組合は節度のある競争に支えられながら、大きな格差は生まれないようになっている。成長と分配の乖離はいま大きな社会課題になっているが、「資本主義内社会主義のような佐呂間漁業協同組合」はもっと深く研究されてもいい。

「一人の社員の雇用を守るために農業に進出した土木会社の社長 釜悟さん」【144号(2012年)】

芦北町の山の上の果樹畑をお訪ねした時、釜さんは肺がんの治療中だった。釜さんは地元で小さな土木会社を経営していたが、「コンクリートから人へ」のスローガンが掲げられたころから会社の業績は急速に悪化した。大手企業は売上の減少を人員整理で埋め合わせるが、地域の無名な小さな会社の社長は一人も解雇しなかった。従業員の一人だった山口貴美代さん(支局長)は、社長が農業に進出することで救われた。

果樹畑の横の作業小屋でインタビューしたのだが、熊本弁のなまりが強くて聞き取れず、逐一山口さんに通訳していただかなければ理解できなかった。山口さんには93号にも寄稿いただいているが(「コンパネをかついで歩くのは最高の気分」)、この記事も忘れ難い。彼女は地元の高校を卒業後に芦北フェリーに就職したが、乗降客の激減で1996年に運航が廃止された。 山口さんは新しい職場を得るために、職業訓練でパソコンの研修を受けたが、地元にはそのようなスキルを生かせる会社も仕事もなかった。年老いた母親を残して都会に出るわけにはいかない山口さんがチラシを見て飛び込んだのが釜さんの新成工業だった。

OLだった山口さんに道路舗装や法面の草刈りなどの肉体労働はつらかったに違いない。何事も前向きに取り組む山口さんはハシゴから落ちて前歯を折ったり、ハチに刺されたりしたけれど体裁を気にせずに頑張った。その彼女を、景気が悪くなったからといって釜社長は簡単には解雇できなかったのだろう。私は、山口さんと釜社長に出会ったことで心が洗われるようなすがすがしい気分を味わった。釜さんは掲載誌が出た後、他界された。

「『 100年持つ伝統的な日本家屋を建てたい』と切磋琢磨する兵庫県姫路市の兄弟大工 戸澤秀仁さん・克徳さん」【163号(2015年)】

なぜ国は日本人の誇りを奪うような政策ばかり考えるのだろう。飛鳥の時代から継承されてきた日本の建築技術に国は敬意を払っていない。世界遺産に登録されてもおかしくないほど高等な技術なのに、コンピュータで実証された構造計算のほうを信用するらしい。山林の育成と維持、国産材の利活用、そして大工技術の継承は、本誌の主要なテーマで繰り返し取り上げてきた。戸澤秀仁さん · 克徳さん兄弟は、父親である兵庫確認検査機構の光弘氏の薫陶を受けて伝統木構法で住宅を建てる大工になった。

(おわり)

記事内容の閲覧をご希望の方は、コピーサービス(有料)をご利用ください。

● コピー代金:記事1ページにつき20円、送料・手数料200円。

●申込方法:『かがり火』編集委員 松林 建まで、Facebookメッセンジャーまたはメール(nqh10094@nifty.com)で、記事タイトルと掲載号、ご住所、お名前をご連絡ください。代金とお支払い方法は、ご連絡をいただいた後にご返信します。

● バックナンバーの記事タイトル一覧は、Facebookグループ「地域づくり情報誌『かがり火』コミュニティ」に掲載しています。閲覧には、Facebookのアカウントと、グループへの参加申請が必要です。