筆者が『かがり火』の編集に携わったのは復刊第2号の131号(2010年2月号)からである。そこから200号までの12年間は東日本大震災からパンデミックまでの相次ぐ危機の時期とほぼ重なる。気候危機の深刻化もあり、文明のあり方や人々の生き方が問われた時期でもあった。深い考えもなく、主に全国的には無名ながらどこか魅かれる人物を探しながら取材を続けてきただけだが、振り返ってみると、それぞれの人物が隠れた時代の先覚者であったように思えてくる。(肩書は掲載当時のまま)

大震災と原発事故の衝撃

東日本大震災が起きた時、これでだらだらと続いた戦後に一区切りがつき、「震災後(あるいは災後)」という新たな時代が始まるのではという予感があった。実際、新たな一歩を踏み出す動きはあった。岩手県大槌町吉里吉里地区で車の整備士をしていた芳賀正彦さんは、震災後、仲間とがれきの中から廃材を集め、薪にして販売することを思い立った。「復活の薪」と名付けた薪は全国から引き合いがあり、たちまち完売となった。次に取り組んだのが「復活の森」事業である。山仕事の経験もあった芳賀さんは、放置されていた同地区の森林を守るためにNPO法人「吉里吉里国」を立ち上げた。山が再生すれば、海が再生し、地域が再生するという確信からである。吉里吉里国林業大学校も開校した。芳賀さんは、大事なのは都会の暮らしと比べないことだといい、「少しの不便さを楽しむような」薪の暮らしを勧める。(151号・2013年6月号)

壊滅的な被害を受けた三陸の漁業では、若い力の台頭があった。宮城県石巻市の十三浜でワカメ漁師をしていた阿部勝太さんは、25歳の時、大震災に遭遇した。震災後、経営危機に直面したが、海産物を漁協経由ではなく、直接飲食店や消費者に届ける販売ルートを開拓して乗り切った。このままでは後継者不在で東北の水産業は衰滅するという危機感を抱いた阿部さんは、同世代の仲間たちと水産業を担う若手を1000人育てようと一般社団法人「フィッシャーマン・ジャパン(FJ)」を立ち上げた。「きつい、きたない、稼げない」の3Kのイメージが付きまとう水産業を、きちんと休みも取れる「カッコいい、稼げる、革新的」の新3Kに脱皮させるのが目標だ。(170号・2016年8月号)

福島第一原発事故は、各地で再生可能エネルギーへの転換、地産地消のエネルギー開発を促した。福島県喜多方市の造り酒屋9代目の佐藤彌右衛門さんは、「原発の安全神話にだまされていた」との痛恨の思いから、有志で自然エネルギーの開発会社である会津電力を立ち上げた。自治体、金融機関、地元企業、個人などが出資した地域力を結集した会社である。太陽光発電から手掛けたが、森林資源の活用にも乗り出している。会津地域には400万キロワットの水力発電能力がある。これを電力会社から地元に取り戻し、会津のエネルギー自立を達成したいという願望もある。地元資本でエネルギーを開発し、収益を地元に再投資する方式はご当地エネルギーと呼ばれているが、佐藤さんは全国ご当地エネルギー協会の代表理事である。(166号・2015年12月号)

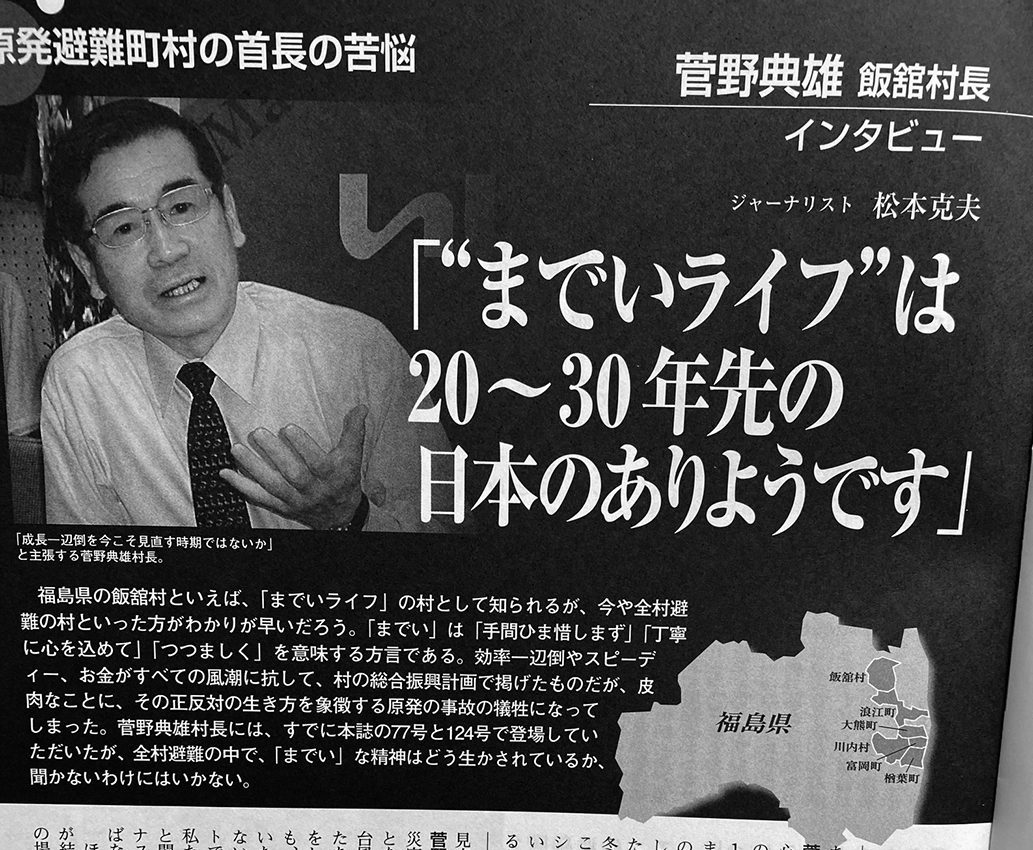

その佐藤さんと酒造りを通じて縁が深いのは、原発事故により全村避難になった福島県飯舘村である。飯舘村は総合振興計画に地元の方言である「までい(丁寧に心を込めて、手間ひま惜しまずという意味)ライフ」を使うなど独特の村づくりを進めてきた。避難に際しても、生活のリスクを最小限にとどめようと心を砕いてきたが、菅野典雄村長によれば「心の分断の連続」だった。菅野さんは「日本は戦後、大量生産、大量消費、大量廃棄で発展してきましたが、少し暮らし方をまでいにしていくべきではないでしょうか」と提案する。「までいライフ」こそ今後の日本のありようであり、「日本丸」がその方向にカーブを切れなければ、「私たちの苦しみは無駄花に終わる」と語っていたのだが、「日本丸」は今なおはっきりと方向転換したようには見えない。(154号・2013年12月号)

働き方の未来を拓く

もっとも、その後、企業、官僚、教員などの働き過ぎが問題にされ、働き方改革が政策課題に上ったほどだから、多少の反省はあると見ていいだろう。しかし、本当に働き方の未来を切り拓いているのは地方を拠点にした創業者たちである。例えば、大分県国東市にあるアキ工作社。松岡勇樹社長は、「国東には(東京などとは違う)国東の時間があっていい」と悟って、2013年に週休3日制を導入した。普通は、会社がもうけるために、社員にどれだけの時間働かせるかと考えるところだが、松岡さんは、「会社はもうけるのが目的ではありません。日々が楽しくなければ、命を切り売りしているようなものです。時間と金を交換しては駄目です」という。時間は命そのものであり、金を得るために犠牲にすべきものではないという考え方である。松岡さんは、「従業員が幸せに暮らすために会社がある」という地域共同体のような会社を夢想する。アキ工作社はその後、社名を国東時間株式会社に改めた。(176号・2017年8月号)

働き過ぎとともに、日本社会の治癒困難な病として浮上したのは貧困と格差である。貧困家庭の割合が高いのは一人親家庭である。新潟県南魚沼市を拠点にする塩沢信用組合は地元にも一人親の子どもが約1割いることに気付き、一般の人から寄付を募り、一人親の高校生を対象にした返済の要らない奨学金制度を始めた。同信用組合は他の金融機関に見放された多重債務者の相談にも力を入れ、借金地獄からの解放に手を貸してきた。貸したら危ない融資先を増やすことになりかねないが、小野澤一成理事長は、「仮に他行はお客様がなくなっても、うちはなくなりません。結果的に一人勝ちになります。もともと信用組合は弱者のためのものです。地域で困っている人への手助けが役目です」という。小さな金融機関でも志は高い。(178号・2017年12月号)

小さな町村の心意気

日本の人口は2008年をピークに減少に転じたが、東日本大震災やパンデミックによって減少は加速した。人口減少によって存続が問われるのは小規模町村である。民間の有識者で構成する日本創成会議(座長・増田寛也元総務相)は2014年に独自の人口予測を基に、896市町村が消滅可能性都市に該当し、特に2040年に人口1万人未満になる523市町村は消滅の可能性が高いと発表した。いわゆる増田レポートである。2000年代に国策により「平成の大合併」が進んだが、それでもほぼ半数の自治体がやがて消滅の危機に陥るというわけである。その危機感から国の地方創生事業も始まった。

しかし、中山間地や離島を取材してみると、合併せずに単独を保った小規模の自治体が案外元気なことに気付く。人口1600人の岡山県の西粟倉村は近隣の自治体が皆合併を選択した中で単独を選んだ。在宅を基本にした医療や介護で医療費を節減する一方、村の面積の95パーセントを占める森林に目を付け、「百年の森林(もり)」事業に取り組んだ。村が森林所有者から森林を預かり、長期的な視野で雇用を確保しながら森林の手入れを進めていく方式である。新事業を開拓するため、村の商社ともいえる株式会社「西粟倉・森の学校」も設立した。道上正寿村長は、同村の村づくりを「大切な自然の恵みを大切な人たちと分かち合う上質な田舎づくり」と表現した。(131号・2010年2月号)

西粟倉村には8年後も訪ねたが、「百年の森林」事業は着々と進む一方、「森の学校」が呼び水となり、木材加工をはじめとした移住者などによる起業も32社に達するという起業の村になっていた。(184号・2018年12月号)

西粟倉村と県境をはさんで隣接する鳥取県智頭(ちず)町も単独を選んだ町である。寺谷誠一郎町長は、「これだけ財政に余裕がないと、町民の要望も全部は聞いてやれません。町民の夢に予算を付けるべきです」と考えて、町民から公募し、百人委員会を設けた。

ここで出た提案に予算を付ける代わりに、提案者は実行にも責任を負う仕組みである。実現した提案の一つに「森の幼稚園」があった。森そのものを遊びや学びの舞台にする幼稚園である。これが評判を呼び、智頭町で子どもを育てたいといった外部からの希望も寄せられ、寺谷さんが「今や子どもたちは森を救う森の妖精です」というほどになった。智頭町の標語は「みどりの風が吹く疎開のまち」である。「都会は疲れ始めました。ストレスやうつ病に侵される人が増えています」と見る寺谷さんは、そういう人たちを受け入れる「疎開のまち」づくりに乗り出した。その後、大震災やパンデミックを経て、「疎開のまち」は避難先や仕事の拠点など別の効用も持ち始めている。(132号・2010年4月号)

山梨県早川町の辻一幸町長は10期目で現役首長最古参だが、やはり合併は受け入れなかった。早川町は昭和の大合併で6村が合併してできた町だが、辻さんは新たな合併より、旧村意識を大事にすることに努めた。辻さんは、「人間が意識する範囲は昔の村単位です。そこに歴史や文化がつくられています。それを無視して、新しいものをつくろうといっても、郷土愛や隣人愛は生まれません」という。人口1050人ほどで全国一小さい町になった早川町だが、「人口減少を食い止めることはできません。人口減少の中で豊かさを実感できる姿を守っていかなければなりません」と説く。(189号・2019年10月号)

過疎の村でも高い学力を維持することは可能だと実証したのは秋田県東成瀬村である。全国学力テストの市町村別の結果は公表しないことになっているが、2007年当時の秋田県知事がふともらした一言が基で、東成瀬村は「学力日本一」の折り紙が付いて、視察が絶えない村になった。鶴飼孝教育長によると、学力向上のための特効薬はない。各学年とも1クラスしかなく人とのふれあいが少ないから、秋田大学への留学生を含めさまざまな人たちとのふれあいを大事にしている。教育熱心な村で、子どもたちの75%は3世代同居だから、授業参観には祖父母まで来る。いじめや不登校はなく、子どもたちの半数は1年間に1日も休まない。ふるさと教育の一環では小中学生全員参加で作詞をする「ふるさとを歌う」という事業を実施した。中学校では全員参加の吹奏楽がある。小さい村ならではの暮らしそのものに高い教育力があると思えた。(155号・2014年2月号)

差別や偏見に抗して

技術の進歩の多くは目に見えるから疑いようがないが、人々の意識や社会に進歩はあるのかといえば大いに疑わしい。ただ、近年は障害のある人を蔑視することはなくなったし、男女平等は少なくとも建て前上は当たり前になったし、LGBTQの人たちも白眼視されなくなったから、筆者が子どものころと比べれば隔世の感がある。今や国連のSDGs(持続可能な開発目標)で掲げた「誰一人取り残さない社会」は世界の標語である。

とはいえ、自治体のリーダーが率先してこの標語通りに動くかといえば、そうでもない。選挙での票に結び付きにくいからである。そんな中で、「政治や行政が不得意な政策を得意な政策に変えていくのが私の基本姿勢」と公言する片岡聡一岡山県総社市長は「障がい者千人雇用」を目標に掲げた。障がい者千人雇用センターを設け、1人の障害者に対して平均28社を紹介してきた。そのかいあって、目標まであと一歩のところまで来た。片岡さんは、「障がい者には生まれてから亡くなるまで一貫して向き合っていきます。そうすれば、すべての人が暮らしやすいまちになります」と断言する。(171号・2016年10月号)

ジェンダー平等に本気で取り組んだのは兵庫県豊岡市の中貝宗治市長である。中貝さんは、ジェンダーギャップは人口減少を加速させ、経済的にも社会的にも損失だと気付いたが、「一番大事なのは、フェアネス(公正さ)の欠如だ」と痛感した。市の女性職員の話を聞くと、退職を控えた女性は、役所に入ったころは女性が課長補佐になることすら考えられなかったと言った。女性職員は窓口業務や庶務など補助的な仕事ばかりさせられたという声もあった。中貝さんは「私はこれまで何ということをしてきたのか」と自責の念に駆られた。そこで、ジェンダーギャップ解消戦略会議を設け、会社や家庭を含めた地域のジェンダーギャップ解消を進めようとしたが、5期目を狙った市長選で敗れ、志は半ばに終わった。中貝さんを取り上げた198号・2021年4月号が発行された直後の選挙だったから、筆者は「見通しの悪さよ」と頭を抱えたものだ。しかし、「女性に謝る珍しい市長」がいたことは伝えるに値するし、やがて中貝さんへの共感の輪は広がると思う。

(おわり)