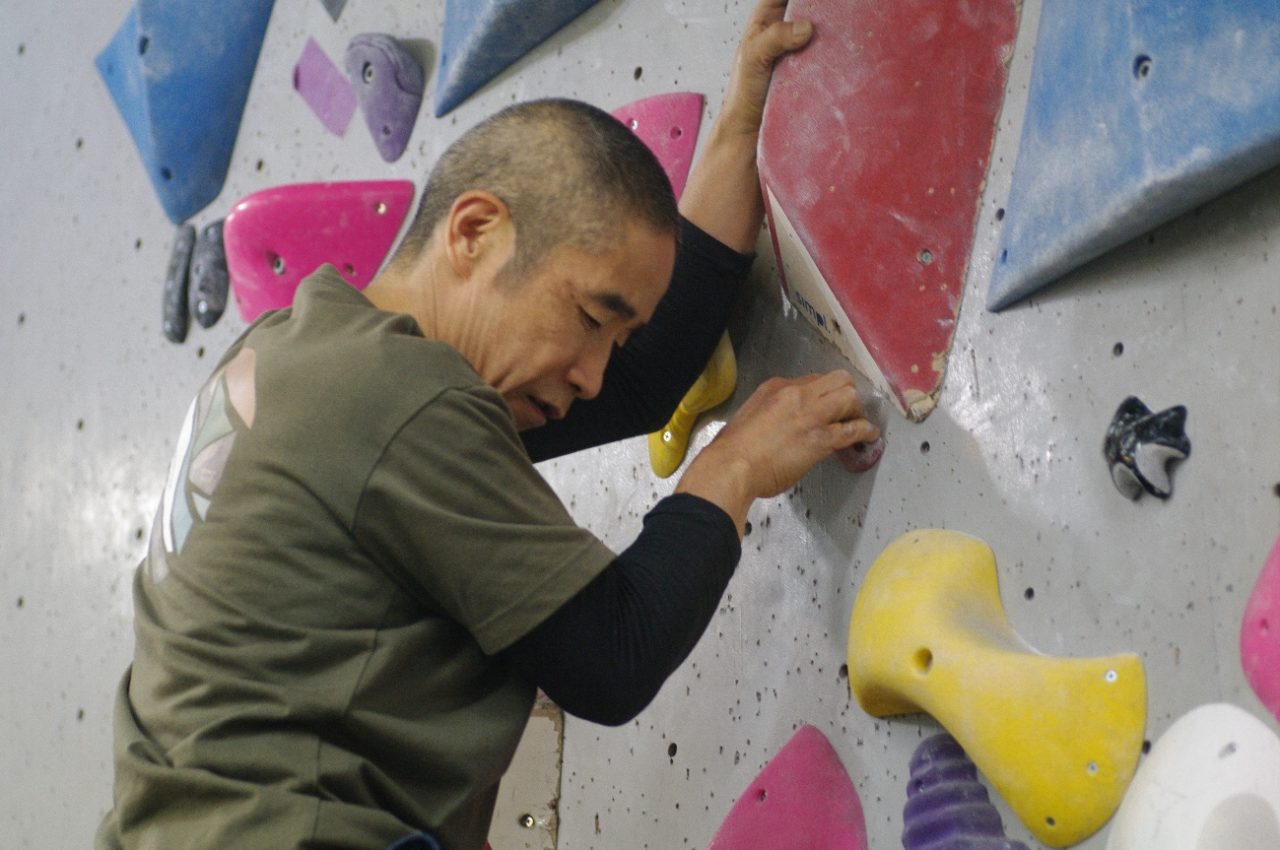

視覚障害のあるクライマーの小林幸一郎さん。パラ・クライミングの世界選手権4連覇を成し遂げ、2023年に競技生活を引退。現在はNPO法人・モンキーマジックの代表として全国20か所以上で交流型クライミング・イベントを開催し、国内外でクライミングの普及に努めています。

―現在のご活動を教えてください。

交流型のクライミング・イベントの開催を通じて、視覚障害のある人も、ない人も、一緒になってクライミングを楽しんでもらえる活動を行っています。

クライミングが初めてという人も参加しますので、クライミングってこういうルールで遊ぶものですよという基本説明があって、それから視覚障害のクライマーが使用しているHKK(方向、距離、かたちの頭文字をとったもの)の説明があります。あとはグループ分けして、みんなでわいわい一緒に登りましょうというスタイルです。

―HKKについて教えてください。

方向、距離、かたちの略ですね。視覚障害のクライマーは壁を上っていくときに掴まる岩が見えないので、視覚ガイドの人が壁の下から見て、岩の方向、距離、かたちを教えてあげる。クライマーはその情報を頼りに岩壁を登っていきます。

視覚障害のない人にも、初回からこれを学んでもらって実際にガイドしてもらっていますし、目隠しをしてHKKを頼りに壁を上るということも実践してもらっています。

―いつごろからご活動をされていますか。

現在の活動は2012年に高田馬場で始まって、いまでは全国20か所以上でおこなっています。もともとは視覚障害者に向けたクライミング教室をやる団体でした。その活動の中で、参加者の中からクライミングが楽しい、もっとやりたいという声があがりました。ただ同時に視覚障害者は、我々のモンキーマジックの教室に参加しないとクライミングができないのかという声もありました。

よく考えてみると確かにそうだなと。(視覚障害のない人も含めれば)クライミングをやる人は全国にたくさんいるわけだから、彼らと一緒なら登ることができるだろうと。視覚障害のある人は目が見えないからできないことがあるだけで、そこを補う情報の提供とマッチングの場所をつくればいいんじゃないかと思って始めたのが、この高田馬場のマンデーマジックだったんです。

ただ始めてみると、思ってもいなかった気付きがありました。障害のない人たちが参加をしてくれて、非常に大きな価値を感じてくれたんです。具体的には、普段出会わない障害者のことを非常に身近に感じられるようになった、もっと特別な人だと思っていた人たちのことを身近に感じて、普通に声をかけられるようになったとか。だからこうして一緒に遊ぶことの価値があるんだと気付けたとか。そこから東京以外のイベントも始まり、全国に広がっていったというような経緯です。

―ご活動の中で大切にしていることはどんなことでしょうか?

クライミングというスポーツを通じて、「多様性の理解ってこういうことなのかな」という気付きがあればいいなと思います。

最近ではいろんな目隠し体験ができるところがありますけど、それらともちょっと違うものがコンセプトの柱の部分にあります。まず目が見えている人が目隠しをして壁を登る体験をすると「大変だ」とか「怖い」みたいな感想が出てきます。

ただそれよりも、目が見えない人や少し見えにくい人は、見えない、あるいは見えにくいまま、みんなそれぞれがそのままで一緒に楽しむという経験の先にあるものを、ぼくらは「あるべき社会の縮図」という言い方をしていますけど、いろんな人が社会の中にいるのが普通なのではないかなと。

例えば白い杖を持っているというと、突然、小林という人間ではなくて、「白い杖を持っている人」ということで終わってしまうということがある。でもそれって交流がなかったり、知らない人だからそうなってしまうだけの話で。交流があるとそういう人たちが特別な人ではなくなっていきます。だからこそクライミングを通じて交流する機会をつくっていきたい。たとえばクライミングの交流イベントが終わってから、学校や職場、地域に戻ったときに、障害者を見かけて、「大丈夫ですか。ちょっとお手伝いしましょうか」と声かけすることが普通になっていって、徐々にできることとできないことが分かっていったりする。そのためにも、一緒にいろんな人と楽しむという経験を持って帰ってもらえたらうれしいかなと思います。

―クライミングとの出会いを教えてください。

私は子どものころ、本当にスポーツとか体育が学校で一番苦手で、勉強も嫌いでした。周りの友だちを見て、何で俺はできないんだろう、友だちはすごいな、格好いいなと思っていましたね。劣等感の塊で、今思えばそんな中で本当に自分を探していたのだと思います。

高校になって、たまたま本屋で立ち読みした雑誌がきっかけでクライミングを知りました。その記事には、クライミングはオリンピックや部活と違って、速い遅い、勝った負けたを競うものじゃない、多くのスポーツと違って、自分の限界を押し上げるものだというようなことが書かれていて。「誰かと比べるものではないんだったら俺にも楽しめるかも」と思って、それがすごく印象的でした。そこに出ていたクライミング教室に申し込みをしたのがきっかけでクライミングを始めることになりました。

当時、人工の壁登りはまだ日本にはなかったので、自然の中での岩登りだったんですけど、自分の目標に向かって頑張って登り切ると達成感があって。新しいスポーツの楽しみ方、こういう世界もあるんだと思いました。

家庭でもない、学校でもない場所で知らない大人たちと岩に登って、キャンプ場に戻って来て、夜は焚火しながらべろべろになるまでお酒を飲んで。大人ってこんなのでいいんだなって。病院の先生、学校の先生、銀行員、サラリーマン、劇団で食べてる人もいて、自分にとっては本当に社会勉強でしたね。

―目が見えなくなっていったのはいつごろですか?

28歳ぐらいのときに、車を運転していたらなんとなく前が見えづらいなと思うことがありました。あるとき目の病院に行ったら、「進行性の目の病気で、治療方法はありません。あなたは近い将来、失明します」と突然言われて。その日も自分で車を運転して帰っているので、突然何かが変わるということはなかったのですが、何も知らなければそのままだったはずの日常が、その日を境に大きく変わっていく感じがしました。

当時はアウトドアの会社に勤めていて、顧客向けにアメリカのアウトドアライフスタイルを体験してもらうツアーやスクールの運営に携わっていて、企業人としても本当に充実していたのですが、明るい未来予想図も大きく変わってしまいました。日々生活していく中で、気づけばあれもこれも見にくくなってきているなと感じて、見えなくなっていくことへの不安も大きくなっていきました。

あんなこともできなくなった、こんなこともできなくなったと、本当に後ろ向きな気持ちで、次は一体何ができなくなるのかばかり考えていました。そんなときに、あるケースワーカーの先生に出会ったことが、ひとつの転機になりました。

失意の中にいた私はその先生に「これから何ができなくなるのですか」というような聞き方をしたんです。すると意外な答えが返ってきました。「いやいや、何ができなくなるのかと言われても、私たちには何も手伝えることはありませんよ。もっと大事なことがあるでしょう」と。大事なことは「何ができなくなるか」ではなくて、「あなたが何をしたいのか、どうやって生きていきたいのか」です。それがあれば、私たちも、周りの人も、社会の仕組みも、あなたのことを支えられるはずです。もっと自分の道を自分の足で前に向かって進んだ方がいいです。ということを言ってくれて、それで後ろ向きだった自分に転機が訪れました。

―クライマーとの印象的な出会いもありましたね。

視覚ガイドとしてクライミングのパートナーになる鈴木直也から、エリック・ヴァイエンマイヤーの存在を教えてもらいました。アメリカには全盲でエベレストに登っている人がいる、と。

大きなショックでした。自分が思うより視覚障害ってはるかに大きな可能性のある人々なんじゃないかと思えたんです。どうしてもこの人に会ってみたいと思って、ホームページに出ていたメールアドレス宛てに、辞書を引き引き一生懸命文章を書いて、「僕もあなたと同じようにクライミングやアウトドアが大好きです。あなたに会いたいです」と送りました。すると「来てくれたら会えるよ」と返事があったので、もう一度コロラドに行って彼に会いました。

―どんなお話をされましたか。

その頃、私の中になんとなくもやもやとアイデアが出始めていました。まず自分は28歳で目の病気が分かっても、その後もクライミングをやめずに続けていました。目の病気でこれから人生どうなるんだというネガティブなストレスがあった中、たまにストレス解消程度で、室内のクライミングジムに出かけていたぐらいでしたけど。でもはたと思ったんです。「俺は目の病気が進んできてもクライミング続けているぞ。俺がやっているなら、ほかの視覚障害の人にもできるんじゃないか。16歳でクライミングに出会ったおかげで自分の人生が変わったことやその魅力、価値を伝えられるのは自分なんじゃないか」って。そのことをエリックに相談してみました。

そうしたらエリックが私に言ってくれました。アメリカでは視覚障害だけじゃなくて、いろんな障害のある人がクライミングに向き合っていると。人はできないと思っていたことができた経験を通じて、失いかけていた自信を取り戻したり、新しい可能性に気付くことができる。もしまだ日本で誰もそういうことをやってないのなら、それは君の仕事じゃないだろうか、と。自分にとっては背中をぽんと押してくれたような気持ちでした。

彼は自分の経験をもとに「ノー・バリアーズ」というイベントを立ち上げて、全米の障害のある人とない人にさまざまな影響を与える活動を行っていて、その生きざまと経験にすごく影響を受けました。障害者に対してのステレオタイプの価値観があるとすれば、それを打ち破ってくれた存在、まさにロールモデルです。

それから日本に帰って、まずは任意団体で視覚障害者のクライミング教室を始めて、2005年にNPO法人化して。だから、最初はエリックとの出会いだったというようなところもあります。

―ご自身にとってのクライミングの位置づけも次第に変わっていったのですね。

10代の頃にクライミングに出会って、社会人になってからも休みを取ってオーストラリアにクライミングしに行ったりしていました。とても大事なものでしたが、それでもその頃は、自分が楽しめればいいという、いち趣味でした。

その後に目の病気がわかって、エリックと出会って。たまたま彼と僕は同い年で、すごく影響は大きかった。クライミングがいち趣味から、人に楽しんでもらう、人の笑顔をつくっていく、人と共有したいものへと変化していきました。それを広げていくことが社会にとって大きな価値があるなと思うようになったんです。

当時、患者の会などで出会った多くの視覚障害の方々が、あんま・針灸、マッサージのお仕事をしていたり、その資格を取ろうとしているという中で、その皆さんが過去にそれまで生きてきた自分の生き方を捨てなければいけないような印象がありました。自分は一人の視覚障害者としてどう生きていくのかを考えたときに、私の場合は、過去にそれまで生きてきた自分の経験の、点と点をつないでいくことができた。

それはバーでアルバイトや旅行会社で飛び込み営業、アウトドアの会社で顧客向けのツアーやスクールの企画運営の経験、そしてずっと続けてきたクライミングの経験や、エリックさんとの出会いだったりしますけれども、そうした点と点をつないでいった結果、その先にモンキーマジックの活動ができたのかなとか思っています。それまでの自分の経験を否定、あるいは一度横に置かなければいけないのではなくて、経験を肯定できる道が描けたのはすごく幸せだったと思います。

ー小林さんの活動を追った中原想吉監督のドキュメンタリー映画『ライフ・イズ・クライミング!』が、昨年5月に日本映画批評家大賞を受賞しました。

アメリカ・ユタ州にフィッシャー・タワーズという岩があるんですけど、視覚ガイドをしてくれている鈴木直也と旅をしてその岩を登って頂上に立つ、という映画ですね。

ただ、あの映画はクライミング映画でもないし、障害者のチャレンジを描いたわけでもないんです。二人の男がたまたまアメリカ旅行、クライミングトリップをしているものを追いかけたロードムービーで、たまたまその一人が障害者なだけで。その障害者に対して、障害のない直也がどう向き合っているのかというのが一番シンボリックな姿だろうと思います。だから直也の映画だと僕は言っています。

彼は全く僕のことを障害者扱いせず、目が見えない僕ができないことを普通にやってくれてるだけなんじゃないかなと思います。だから、膝をぶつけている僕に対して笑っているし、自分なら絶対やらないと言いながら、「残念ながらここ(フィッシャー・タワーズ)に立たせます」とか言って普通に楽しい旅をしている。

直也の接し方は、障害者を特別な人として扱うのではなくて、同じ仲間として見たときにどういう目線で見られますかと考えてもらうきっかけになると思っています。その意味でもあの映画は今のモンキーマジックの活動の伝えたいメッセージが凝縮されているので、本当に多くの方に見てもらいたいです。

―若い世代の人たちにメッセージをお願いします。

時々、小学生とか中学生ぐらいの子どもたちにお話しさせてもらう機会があって、その時に伝えているのが「夢は探すものではなくて、出会うものだ」ということです。夢は何ですかって聞かれても、「え?俺の夢って何かな?」って頭の中で探すような夢は夢じゃないから、「今はありません」でいいと思うって。

私自身が子どもの頃、夢とか夢中になれるものが本当になかったから、周りの大人に聞かれる質問で一番嫌いだったのは、「小林君の夢は何ですか?」だった。夢なんて何にもないから、適当に大人が喜びそうなことを言って、その場を立ち去るような子どもでした。

夢は探すものではなくて出会うものだから、出会ったときに、僕の夢はこれです、私の夢はこれなのと言えばいいと思う。とりあえず今ないものはないでいいっていうことを、周りも本人も受け入れたらいいんじゃないかなと。

ただ、出会いは待っていても、絶対やって来ない。だから夢に出会うためには、会ったことがない人に会いに行って、行ったことがない場所に行って、食べたことがないものを食べてみたり。自分から新しい一歩を踏み出すことが自分の本当の夢に出会うことにつながると思います。そのためにも待っている自分じゃなくて、動ける自分でいた方がいいんじゃないのかってことはお話ししています。プチチャレンジと即動力ですね。

大きい夢を描かなくていいから、小さくてもやれそうなこと、例えば山の雑誌を見てクライミングの教室を知ったら、受け入れてくれるかどうかは別にして、電話してみる。エリックさんという人の存在を知ってウェブサイトを調べて、そこで終わりにせず、返事が来るかどうか分からないけど、「会ってみたいです」とメッセージを送ってみる。そうした自分を越えていく小さなチャレンジはできる。そしてそれをすぐやってみる。それが幾つもあったら、そのうち素敵な場所にいるんじゃない?という感じがします。子どもの頃の自分に話してやりたいですね。

小林 幸一郎(こばやし こういちろう)

1968年東京都生まれ。16歳でフリークライミングに出会う。28歳で網膜色素変性症の診断を受け、その後光を失うが、パラクライミングの世界選手権など国内外の多くの大会で優勝し、55歳で現役引退。選手として活躍していた37歳の時に、障害者クライミングの普及活動を推し進めるNPO法人モンキーマジックを設立。

取材執筆:矢田 海里(やだ かいり)

ライター。著書に『潜匠 遺体引き上げダイバーの見た光景』(柏書房)。

※この記事は、かがり火WEB編集部と親交のある有限会社仏教企画様のご好意により、『季刊 曹洞禅グラフ』通巻173号(2025年6月1日発行)、174号(2025年9月1日発行)より転載したものです(かがり火WEB版として若干の編集を加えました)。