埼玉県北本市はJR高崎線沿線の桶川市と鴻巣市に挟まれた人口6万6000人のまちだが、全国的に有名な名所旧跡や景勝地がないせいか、知名度は大きいとはいえない。ところが今、まちづくりに取り組む若者たちは“何もないことは何でもできる”ことだと、創造的なまちづくりに取り組んでいる。

若い世代にとっては「まちづくり」という言葉は古くさいらしく、古い上着を脱ぎ捨てるような感覚で「シティプロモーション」という言葉を使う。中身はほとんど同じだが、呼び方が変われば発想も新しくなるものらしい。

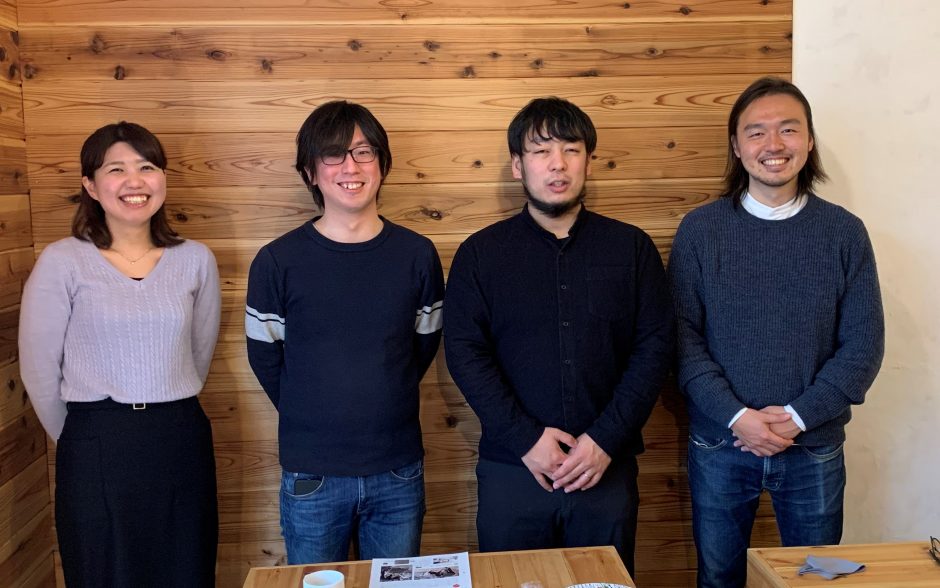

5年前に北本市に移住した西村一孝さん(63)は昨年、森ビル株式会社を退職し、活動のフィールドが都心から地元に移った。まちづくりを通じて地元の若者たちとの交流も多い。本誌支局長としての長年の貢献に敬意を表して、西村さんの住む北本市を一緒に歩き、まちづくりについて取材した。

(本誌:菅原・松林)

※この記事は、地域づくり情報誌『かがり火』198号(2021年4月25日発行)掲載の内容に、若干の修正を加えたものです。

自治会長はつらいよ

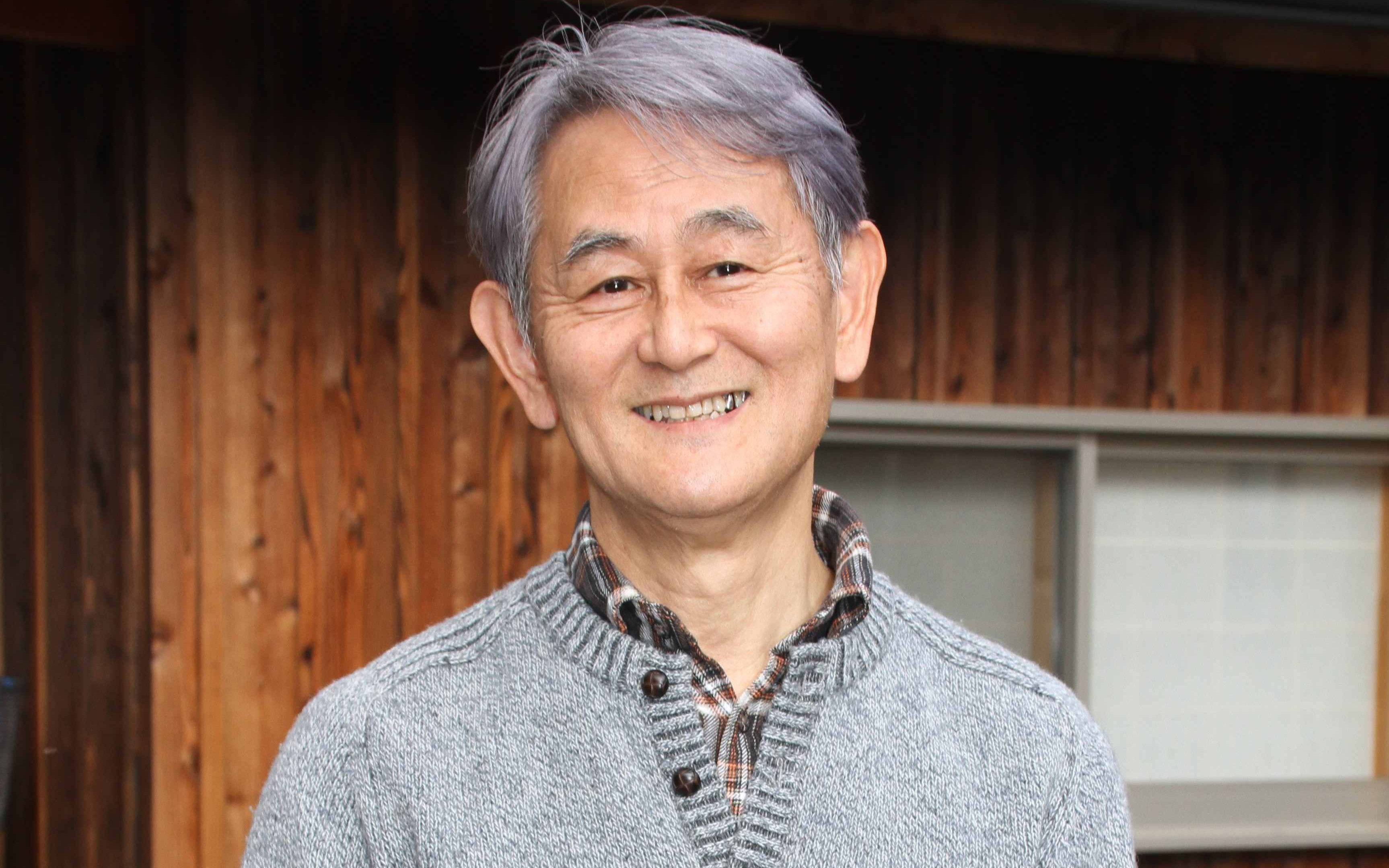

西村さんがぜひ会ってほしいと紹介してくれたのは、居住する本町1丁目町会長を3月まで務め、その役を西村さんにバトンタッチした矢澤拓夫さん(75)。北本市には111の町会があるというけれど、活性化しているとはいえない。

「町会には83世帯の参加があるのですが、アパートなどに住んでいる人たちとは接触の機会もないので、住民の実数はは分かりません。町会がどんなことをやっているかというと、年2回の草取り、小さな夏祭り、15の町会が集まって開催する運動会、グランドゴルフなどです。参加者が少なく、盛大というわけにはいきません。町会費は月に200円、徴収は数軒に一人いる班長さんが集めてくれます」

行政は災害が起きた時などの助け合いとして隣近所の付き合いを勧めるが、よその土地から移住してくる新規住民は無関心である。

「年に1回、総会と新年会を開催するのですが、毎年集まるのは約20人、それも元会長や班長を務めた方ばかりです」

矢澤さんは隣の鴻巣市出身で、40年前、結婚を機に北本市に移り住んだ。引っ越してきたころは、家の前も後ろも畑だったというが、今ではぎっしり家が立て込んでいる。

「それでも緑は多く、荒川も近く、桜並木は最高です」と、今では北本市に郷土愛を抱くようになった、現役のころは学校職員として東京都内の職場で働き、定年退職後は、奥様が経営するおしゃれな雑貨・小物の店「プリムローズ」を手伝いながら、自治会の世話役をしたり、学校でボランティアを行ってきた。何らかのかたちでまちのために働くというのはごく当たり前という感覚を持っている。

「町会という組織は必要なものだと思っています。市役所からのお知らせなどは今でも回覧板が回ってきますし、大地震など起きた時はいちばん頼りになるのは隣近所の人だと思います。それなのに加入者は増えず、毎年、退会する人が出て頭を悩ませています。西村新会長はきっと町会を活性化してくれるだろうと、期待しているんですよ」と矢澤さんは言う。

おそらく一都三県、どこも同じ状況だろう。現在の日本では「近所付き合いは煩わしい」という観念が流布してしまった。快適な社会はある程度の煩わしさの上にしか構築されないことを首都圏住民は再認識すべき時ではないか。

市民が暮らしを楽しむことが、いちばんの宣伝

町会の沈滞とまちづくりは関係ないようである。北本市では約10年前から、北本ねぷた祭り、北本トマトカレー、日本五代桜に選ばれた石戸蒲ザクラといった観光資源のプロモーションに力を注いできた。しかし、2019年からは市民を対象にしたシティプロモーションへと方向転換する。

きっかけの一つは、生産年齢人口の減少だ。特に、20代から40代前半世代では転入よりも転出が上回り、このままでは人口の大幅減につながる危機感から、同世代の定住率向上が課題になったのだ。

2019年の春、北本市では市役所に専任の担当者を置いて、北本の魅力を市民と一緒に考える「きたもと暮らし研究会」というワークショップを立ち上げる。そこで出された市民の意見を参考に、シティプロモーションのコンセプトとして「&green(アンドグリーン)-豊かな緑に囲まれた、ゆったりとした街の中で、あなたらしい暮らしを。-」を定めた。「&green」は、コンセプトをキャッチーに表現した合言葉である。

このコンセプトを市民に伝えるため、市では昨年から、広報誌への掲載、シティプロモーション小冊子の配布に加えて、市民向けワークショップやイベントを開催している。北本の食や自然を学んだり体験する「暮らしの学校」、地域との関わりを築く第一歩を提案する「マーケットの学校」、北本の旬の果物を使った食材を提供するカフェのオープン、市役所でのマルシェ開催などだ。特に昨年は、コロナ禍により市外から人を集めるイベントを開催できなかったため、市民向けの活動に力を入れることができた。

「市民が北本のことを知って好きにならない限り、いくら市外にアピールして人を呼んでも、住み続けてくれるとは限りません。市民が北本の暮らしを楽しんでいれば、それが市外にも広まっていちばんの宣伝になります。幸いにも北本には、雑木林や里山が残っています。農地も多く、市内には70を超える野菜の無人直売所があって誰でも新鮮な野菜を買うことができます。こうした魅力を市民に伝えて、北本に愛着と誇りを持ってほしいという思いでシティプロモーションに取り組んでいます」

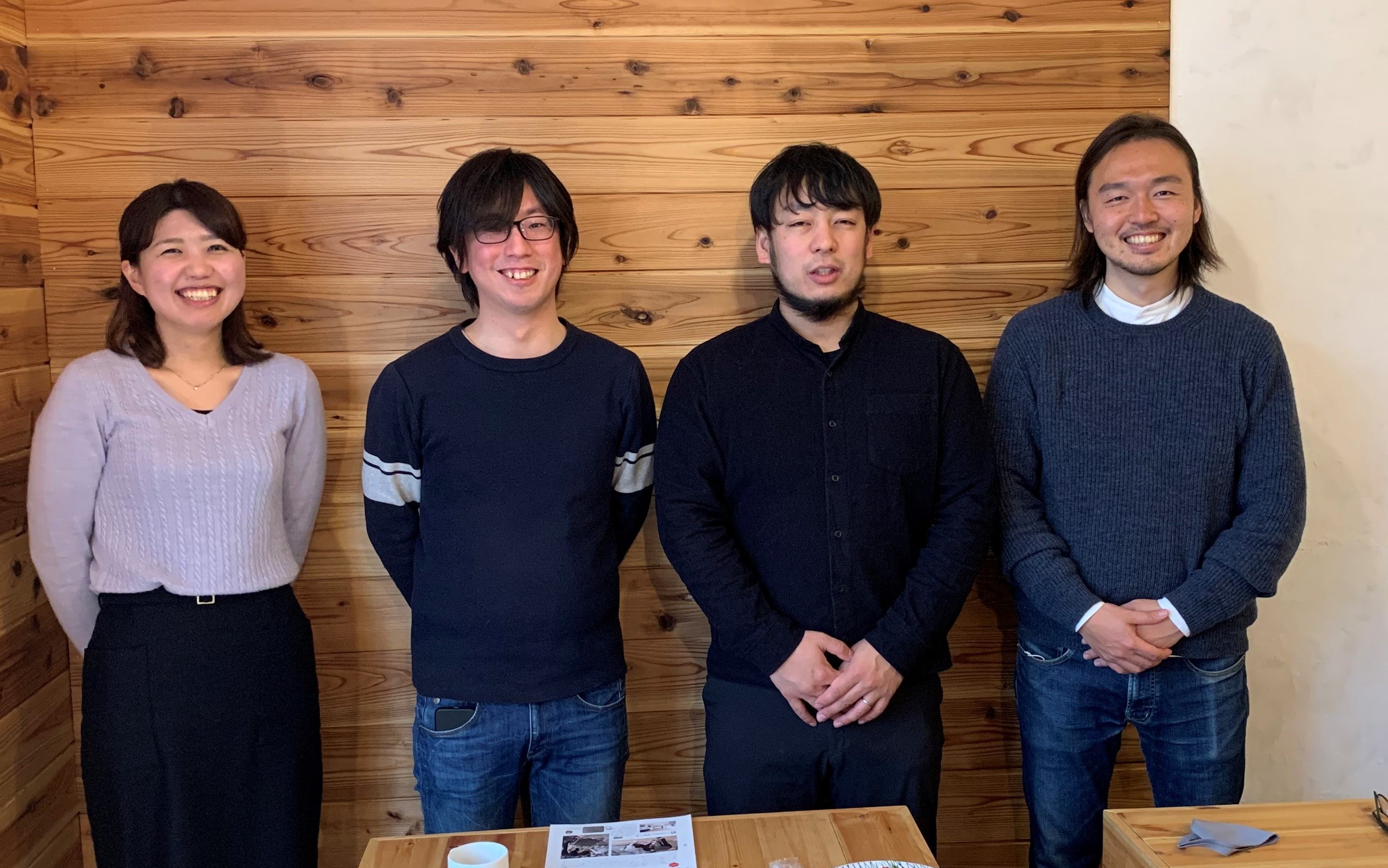

こう語るのは、北本市の職員として昨年からシティプロモーションを担当している荒井菜彩季さん(31)。実は、荒井さん自身も北本の魅力に引かれ、2年前に県内の他の市役所から北本市役所に転職した移住者。北本で開催された森巡りのイベントに参加したことがきっかけで魅力にとりつかれ、前の職場を辞めて、北本市役所の採用試験を受けたちょっと変わった人である。

現在は、前に勤務していた市役所でシティプロモーションを担当していた経歴を生かし、北本市が主催するさまざまなイベントの準備や運営などを行っている。仕事と趣味の境界がわからないくらい楽しいそうだ。

荒井さんの上司の林博司(33)さんも、「仕事とプライベートを分けないほうが楽しいですし、何かとやりやすい」と話す。

市の観光協会が主導したシティプロモーション

北本市のシティプロモーションがユニークな点は、市役所、NPO法人北本市観光協会、合同会社暮らしの研究室という3組織が一体となって進めていることだ。市がシティプロモーションに注力しているとはいえ、専任担当者は前述の荒井さんと林さんの2名。要員不足という理由もあるが、行政とNPOと民間企業が組んだことには、北本ならではの事情があった。

シティプロモーションを始める前まで、市民向けのプロモーションイベントは北本市観光協会が主催することが多かった。2012年、当時の市長が任意団体だった観光協会に予算を付け、人員を外部から呼んでNPOに変え、体制を強化した。その増強したリソースを生かして観光プロモーションを行う傍ら、市民も参加できるイベントを始めた。これが、北本市のシティプロモーションの源流となった。その経緯について、観光協会でイベントなどを主導してきた岡野高志さん(34)に聞いた。

「観光協会では数年前から『暮らしと場の習慣を観光に』というテーマで、北本の自然を楽しみ、生産者や販売者とつながれるイベントを開催してきました。そもそも北本には観光資源が少ないので、アピールできるものを探さないといけません。そのなかで、市内に雑木林が残っていたり、荒川沿いに里山が残っていたり、多品種少量生産の農家が多いことが北本の魅力であると気付いたんです。そうした魅力を効果的に発信する手段として、収穫祭や森巡りといった自然と関わるイベントを独自に企画し、開催してきました。おかげで、多くの市民にも参加していただき、観光協会が開くイベントが大好きだという意見も多くいただきました。こうした実績が市から評価され、2019年からは市の委託事業として、北本のシティプロモーションに関わっています」

シティプロモーションを進めるには観光協会の力が必要だと判断した市が、観光協会に近づいたとも言えるが、先んじて北本の魅力を発掘した観光協会のおかげで、北本のシティプロモーションは順調なスタートを切った。

行政、民間、NPOが互いの力を出し合いながら連携

北本市のシティプロモーションに関わるもう一つの組織が、合同会社「暮らしの編集室」である。この組織の役割は、市民同士のコミュニケーションを促進させ、暮らしの新たな楽しみ方を生み出すこと。2019年に設立し、昨年には法人化を果たした。立ち上げたのは、観光協会とともに多数のイベントを企画・運営してきたカメラマンの江澤勇介さん(34)。メンバーは江澤さんを入れて3名だが、観光協会の岡野さんも兼任で加わっているので、実質的には観光協会と一体のようなものだ。

「観光協会の役割は、北本の観光資源やイベントを市外にPRして、観光につなげることです。それとは別に、シティプロモーションを進めるには市民と市民がつながる場作りが必要だと考え、『暮らしの編集室』を立ち上げました。昨年には、ふるさと納税型のクラウドファンディングで集めた資金を使い、空き店舗を活用したシェアキッチン「ケルン」を開設しました。また今は北本団地商店街で、住居付の空き店舗を改装したコミュニティスペースを作っています。これもクラウドファンディングで資金を集め、目標の200万円を達成しました。高齢化が進んだ大型団地は社会課題の一つになっていますが、私は、人が集まる場ができれば、新たな可能性が開くと考えています。団地はUR都市機構が管理していますが、コミュニティのマネジメントまでは手が届いていません。かつて賑わった団地の中にさまざまな人が交流できる拠点をつくることによって、新しいライフスタイルを提案できると思っています」

こうしたコミュニケーションのための場づくりは、市民が北本に愛着を持つうえで特に重要なこと。市や観光協会の立場では動きづらくても、民間企業ならばスムーズに動ける。行政やNPOではできないことを補完できる「暮らしの編集室」の役割は大きい。

面白がれる感性を磨くことが重要

北本市がシティプロモーションに取り組み始めて2年が経った。

「北本には何もないことをネガティブに感じない人が増えてきました。遊びたい人が集まってきている実感があって、手応えを感じています。今後は、『考え続けられるまち』を追求したいと考えています。学びや知識、知らないことを知る楽しさを、シティプロモーションの中に位置づけたいですね。北本は、何にもないからこそ、何でもできるまち。でも、やりたいことがなければ、何もないまちに変わってしまいます。そうならないためにも、市民が学び続けることは必要です。特に、面白がれるかどうかの感性をキープすることは非常に重要。私自身も、仕事の半分は面白ければやるようにしています」と江澤さんは言う。

<取材を終えて>

今回、お話を伺った若者たちは、西村さんは教訓を垂れたがるおじさんたちとはまったく違うという。本誌も西村さんにはずいぶん助けられた。

2009年、本誌が休刊に追い込まれ半年後に復刊した時、“西村さんのご紹介で購読を申し込みます”というメールが相次いだ。他人から勧められて雑誌を購読するというのは、購読を勧めた人をよほど信頼しているか、恩義を感じているからに違いない。本誌の読者は大なり小なり他人のために汗を流すことに労を厭わない人たちだが、西村さんはその代表格だ。

本誌広告主サラダコスモの「TSUNEO YONE」ワインの販売キャンペーンを行った時、西村さんはお酒を飲めないのにいち早く購入してくれた。友人・知人にプレゼントするためである。トマトでも生産農家が困っていると聞けばとにかくすぐ購入する。「♪あれこれ仕事もあるくせに自分のことは後にする」という歌があるように、他人のために親身になって相談に乗れる人なのだ。

西村さんは居酒屋での飲み会の仕切りも抜群である。店員がおひとり様3,000円の飲み放題コースがお得ですよと言ってきても、安易に応じることはしない。西村さんはお酒の飲まない人や少食の人もいることを考えて、何を何皿、飲み物は最初の一杯は全員等分だが、二杯目からは飲んだ本人が別勘定で支払うという裁定で、最小勘定の最大満腹を手際よく実現してくれる。

西村さんとはいろいろなパーティに参加したけれど、いつも『かがり火』を持参してPRしてくれた。全国まちづくり交流会等では、必ずマイクを握って、『かがり火』の購読を勧めてくれた。西村さんのようなスタッフがわが社の社員だったら、小社の運命もまた違ったものになっていただろう。この企画は西村さんへの謝意を表して実現したものである。

(おわり)