地図の上の1セントコイン

旅の中にはいくつかの見えない「曲がり角」がある。そのできごとの前と後で旅の風景が少し違ったものになる、そんな転機のことだ。マークとの出会いもそのひとつと言えるかもしれない。

重いタイヤを引きずるように走っていた。ミズーリ州ローラ。アメリカ中東部を流れるミシシッピ川まで百マイルもない。旅も半分を過ぎた頃、ぼくは言いようのない無気力感に包まれていた。もう何日も誰とも話していなかった。

朝起きてテントをたたみ、食パンとナッツとドライフルーツを口に放り込むと、自転車にまたがる。地図を眺めながらひたすらに走り、夕方目的地でテントを張り、また寝袋に潜り込む。そんなことを繰り返すだけの単調な日々。

数日前あることがあって以来だった。オクラホマ州のタルサという街。夕暮れ時の交差点で信号を待っていると、不意にパシャッと軽い音がしてヘルメットの後頭部に何かがぶつかった。おかしいと思ってうなじのあたりを触ってみるとぬめりとする。もう一度拭ってみると、指先に黄色がかった透明の液体がついていて、それは生卵だとわかった。

一瞬何が起きたのかわからない。けれども交差点で空から生卵が降ってくるわけもなかった。不審に思ったとき、前方を走り去っていく一台の車が目に入った。いましがた青信号とともにぼくを抜かしていった車だった。あの車に乗った誰かが投げたに違いなかった。そうわかると同時に怒りが込み上げてきた。けれどもなす術もない。

自転車を路肩に放り出し、着ていたシャツを脱いでみると、背中のバックプリントのACROSS-AMERICAの文字が卵黄でぐしょぐしょに濡れていた。そのTシャツは出発前に友人がデザインしてくれたものだった。深いため息が出た。

些細なことだったかもしれない。次の日には忘れてしまうはずのものだったかも知れない。けれどもそれは自分でも意外なほどに長く尾を引いた。ひとつには、ただのいたずらではなくて誰かが意図的にやったのかもしれないという疑念を拭うことができなかったからだ。

「反戦運動なんかしながらアメリカを旅したら銃で撃たれるぞ」

出発前に大学の先輩から冗談ともなく言われた言葉が引っかかっていた。旅の中での人々へのインタビューは反戦運動とは微妙に違ってるつもりだったが、政治的な難色を示す人は少なからずいた。実際インタビューをしていると、体格のいいスキンヘッドの二人組にすごまれて危険を感じたこともあった。

ひょっとすると卵を投げつけたも誰かの意図的な嫌がらせかも知れない。そんな風に考えると、気持ちが萎えて人との接触から自然と足が遠のいた。

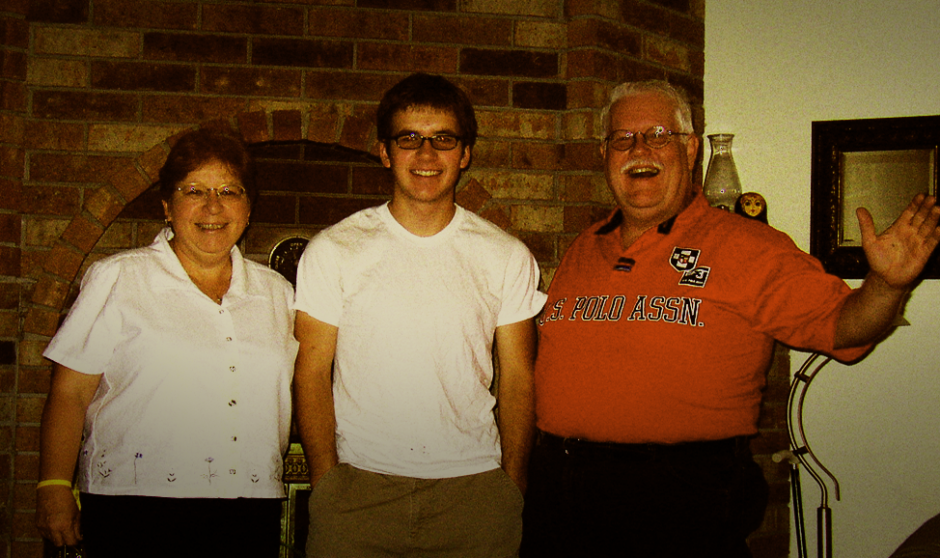

マークに出会ったのはそんなときだった。街の郊外を無心に走っていると、後ろから一台の車がぼくのわきを抜き去り、窓から軽く手を上げるのが見えた。そして車は急に減速して目の前の路肩に止まった。ドアが開き、中から太った中年の夫婦らしき二人が出てきた。にこにことこちらへ笑いかけている。ぼくが近づくと男性が言った。

「やあ、自転車旅行中みたいだね。どこまで行くんだい?」

白いひげがフライドチキンのカーネル・サンダースを思わせた。ぼくは人に話しかけられるのが億劫になっていて、ニューヨークまで、と素っ気なく言ってしまった。

「やっぱりね」

と、顔色を変える様子もなく彼は言った。聞けば彼も若い頃自転車で旅したことがあり、何人かの仲間とここミズーリからアラスカまで走ったのだという。それでぼくの姿を見るなり長距離サイクリストだとわかり、声をかけてきたのだろう。ぼくは日本の学生で、ひと月以上前にカリフォルニアから走ってきたことを話した。

「とても長い旅だね。よかったら今夜うちに泊まっていかないかい?すぐそこが我が家なんだ。いろいろと聞いてみたいんだよ」

奥さんも横でにこにこと笑っている。ぼくは少しためらった。人と接するのが面倒だったからだ。でも一方でそんな気持ちをどこかで断ち切らなければ、と考えてもいた。そして少し迷った末、泊まらせてもらうことにした。彼らの好意を単調な日々から抜け出すきっかけにしたいと思ったのだ。

「とても汗をかいているので、シャワーを借りられますか」

ぼくが聞くと、マークは少し大げさなジェスチャーでオーケーだと言った。ぼくは再び自転車にまたがり、夫妻の車のあとについて走り始めた。夕暮れ時だった。街道から離れ、住宅街の細い道を少し行くと、道の両脇にレンガ造りの家がたくさん現れた。それらの窓につつましい灯がともり、カーテン越しに覗くリビングのテレビや、庭先の犬の鳴き声が無数の人々の暮らしを思わせた。

マークはそんな家並みの中の一軒の前で車を止めると、ガレージのシャッターを開けた。そしてぼくを招き入れ、奥にあった一台の自転車を見せてくれた。かつてマークがアラスカまで走った自転車だった。それはガレージの天井からワイヤーで吊るされていて、タイヤの空気も完全に抜けてしまっていた。もう何年も乗っていないようだった。

そばの壁の額に、古びて染みになった一枚の地図と小さな新聞記事の切り抜きが入っていた。その記事はこの街の小さな新聞社のもので、マークと彼の仲間がアラスカ到着に成功したことを報じていた。そして地図はアメリカ合衆国の一枚図で、ミズーリ州からアラスカのあたりまで、彼が通った軌跡の上に一セントコインが並んでいる。オレンジ色の裸電球に照らされてうっすらとほこりを被っている額は、長い時を隔てた遠い過去の出来事を思わせた。

彼は夕闇の街を走っていたぼくに、かつての自分を重ねていたのだろうか。誇らしさともの悲しさが混じったような表情でぽつりと言った。

「出発前に友人と賭けをしてね。ヤツは失敗に、おれは成功する方にそれぞれ二十ドルずつ賭けたんだ。それで無事アラスカに到着して帰ってくると、ヤツは一セントコインを二千枚よこしやがった。賭けの分だってね。あの地図の一セントはその時のコインってわけさ」話し終わったマークの表情は、こころなしか満足げだった。

シャワーを浴びると、温かい食事が待っていた。マークと奥さんとぼくはリビングのテーブルを囲んでいろんな話をした。マークの若い頃のアラスカの話や、ぼくのアメリカでのカルチャーショックの話。大統領選挙の話も少し出た。いつになくたくさんの話をした。けれどぼくはなんとなく上の空でしかなかった。

「実りある旅になりそうだね。ところで走ってみてどうだい、アメリカは?アメリカ人はどんな風だい?」

マークがグリルチキンを取り皿に分けながら言った。ぼくは数日前の卵の一件を思い出し、話してみた。それ以来、人と話す気力が萎えてしまったこと。ここ数日、誰とも話さなかったことも話した。マークは肉を切る手を止め、ナイフとフォークを皿の上に置いた。

「ひどい目にあったね。出会ったとき浮かない顔をしていたから気になっていたんだ。同じアメリカ人として本当に申し訳なく思うよ」

ぼくは何かを非難しようと思ったわけではなかったが、アメリカ人をどう思うかと聞かれて、言わないわけにいかなかった。やはりショックだったのだ。

「たった一人の旅では、励まし合う仲間がいない。時にはそれが厳しさに繋がることもある」

ナイフとフォークを皿の上に置いてマークが言った。ぼくは軽くうなずいただけだったけれど、彼の言葉はどこか温かく響いた。そして最後に付け足すように言った。

「ドント・テイク・イット・パーソナル」

きっとただの偶然だ。君への攻撃なんかじゃない、という意味だった。

その夜、ぼくはマークの家のリビングにあったソファで眠ることができた。灯りを消すと庭の芝生にうずくまっている犬の甘えたような鳴き声や、草むらのコオロギの小さな鳴き声がよく聞こえた。ひんやりとした空気がすぐそこに迫った夏の終わりを告げていた。

暗い天井を見つめながら久々に毛布のやわらかさを肌に感じていると、ここ数日のできごとが頭を巡っていった。自分はどうして卵を投げられただけでこんなにふさぎ込んでいるのだろうか。確かに屈辱的な出来事ではあったし、そのあとも色々な怖さがつきまとった。

とはいえ自転車を盗まれ、事故に遭いながらもなんとか走り始めた頃の自分だったらもっと前向きになれたのではないか。やはり今の自分はひと月前とはどこか違っているのではないだろうか。そんなことを考えているうちに、無気力の理由が別のところにあるように思えてきた。

ぼくは旅先で出会った人々に戦争のインタビューをすることに疲れ始めていた。この旅での人との出会いは長くても一晩、短ければ数分のもの。多くの人はぼくの旅に興味を持って話を聞きたがる。マークのように宿や食事を振る舞ってくれることも一度や二度ではなかった。彼らとの出会いは楽しいだけでなく、いつも感謝すべき何かが含まれていた。

けれども、ぼくは自分自身でそれを壊していると思う瞬間があった。

「イラク戦争についてどう思いますか」

そんな問いを投げかけると、いつも決まって相手の表情から笑顔が消えた。ぼくはその瞬間がたまらなく嫌だった。彼らの幸せな時間を無神経に削り取っている気がして、うしろめたい気持ちになった。あるいは、ぼくはそうまでしていったい何をしたいのか、わからなくなることもあった。

ぼくは頭のどこかで、自分自身が旅の中に持ち込んだ押し付けがましさに嫌気がしていた。卵はただのきっかけで、ぼくは本当はもっと前から、気持ちが萎える理由を抱えていたのかもしれない。

翌朝、朝食を食べながらリビングのテレビを囲んでいると、ニュースが大統領選挙を報じ始めた。ブッシュが四九パーセント、ケリーが四七パーセントで拮抗しているという内容だった。

「よし、いいぞ。がんばれ」

マークが言った。二ポイントリードしたブッシュを応援しているのだろうか。どちらを支持しているのか、聞いてみた。

「私かな?それとも妻の方?実はうちは夫婦で支持する政党が違うんだよ。私は共和党で、妻は民主党だ。それで、たまに意見が食い違って口論になったりもするんだ。イラク戦争は夫婦喧嘩の種でもあるんだよ」

マークが冗談っぽく言った。なるほど、そういうこともあるのか。彼はケリーよりもブッシュのテロ対策の方が信頼できると言った。

「イラク戦争については反対ではないんですか?」

ぼくはマークに聞いてみた。

「私も戦争は好きではないが、大量破壊兵器を持っていてテロリストを密かに支援しているのなら、誰かがそれをやめさせないといけない」

マークは穏やかに言った。以前のぼくならば、なぜそれがアメリカでなければならないのか、と問いつめていたかも知れない。いや、実際のところ、そんな類いの「切り返し」の質問はいくつも用意してあった。

けれどものど元まで出かかった言葉が止まってしまった。一夜の宿を借りておいて、去り際に水掛け論をふっかけるのはいかがなものか。かわりにそんなことが頭に浮かんだ。

それに聞いたとしても、返ってくる答えはおおかた予想できていた。それは多かれ少なかれ彼がアメリカを信じているからだ。ぼくがもっともらしい理屈を並べたところで、彼がアメリカを信じることをやめさせることなどできはしない。そんなことを思うと、いままでインタビューを通して試みていた「議論」なるものの浅薄さが嫌になった。

朝食を済ませて家を出ようと荷物をまとめていると、マークがやってきた。

「よかったら、また連絡をくれないか」

一枚の名刺を差し出している。そこにはカラフルなデザインで“mobile DJ Travel-Tune”というロゴがプリントされていた。モバイルDJ。初めて聞く職業だった。そう思っていると彼が言った。

「音楽が必要な場所に出かけて行って、その場にマッチした曲をかけるんだ。いろんなパーティだとかイベントだとかね」

マークがにこにこしながらレコードをかける姿が頭に浮かび、ぼくはその仕事をとても自由でかっこいいと思った。そして彼らは音楽一家なのだと改めて思った。マークの息子だという高校生の男の子がドラムの練習をするのだと言って朝早く出て行ったのだ。

出がけにマークが「こいつはいつかプロのドラマーになるんだ」と言うと、彼ははにかみながら笑っていた。

そしてぼくはトラベルチューンという言葉にもうひとつのことを思った。「トラベル」という言葉には「出張サービス」という意味の他に、あの若き日のアラスカへの旅のことが含まれているはずだ、と。

旅と音楽を愛しながら自由に生きてきた。マークの言葉からはそんな一人のアメリカ人の姿が浮かんできた。戦争の話を押し付けるより、こんな話をずっとできたら楽しいだろうなとぼくは思った。

「車のうしろに自転車を乗せなよ。郊外のフリーウェイの入り口まで送っていってあげるよ」

彼が言った。ぼくは戸惑ってしまった。この旅で車は使いたくなかったからだ。すると彼は含み笑いを浮かべた。冗談だよ、とでも言うように。

「わかってるよ。車は使いたくないんだろう?大丈夫だ、昨日、君が走っていた場所で降ろすから。それでいいだろう?」

言いたいことをかわりに言ってくれた。それは彼が若い頃同じような気持ちで走っていたからだろう。多くのサイクリストはそれが親切であっても車を使わない。それは走ることが旅であると同時に、ひとつのチャレンジでもあるからだ。

大きなバンのうしろに自転車と荷物を載せ、マークの助手席に乗ると、彼は車を出した。アップダウンの多い住宅地を抜けて、木立の中を走る。窓を開けると朝の涼やかな風が入ってきた。梢をすり抜ける陽光や、深い青みをたたえた空が鮮やかに見えた。ぼくは助手席に座ってマークがハンドルを回すのを眺めながら、これからの旅のことを考えていた。

ぼくは旅先で出会う人との関係を見直すときが来ているなと思った。考えてみれば、これまでは出会った人々をただのアンケート調査のサンプルのように扱っていた。戦争についての意見を聞くために人と出会い、それ以外の話はどこかで枝葉に過ぎないと思っていた。そして自分と違う意見があると何となく反論めいたことをする。そんなことの繰り返しだった。

けれどもぼくは彼らとの出会いを重ね、その暖かさに触れるうちに、どこかでその枝葉の中にこそ豊かさが含まれているのではないかと思い始めていた。

事故で知り合った女性が看護士としてどんなときにやりがいを感じるのか。若いホームレスが今までどんな仕事をしてきたのか。あるいは絶望していたユダヤの老人はどんな時に幸せを感じるのか。そういった「枝葉」の中に含まれていたはずの豊かさをぼくは素通りして来てしまっていた。「なぜ戦争はなくならないのか」という問いを人々に押し付けてきたために。

ぼくはこの問いを一度捨てて、あるいはそれにこだわらず、目の前の人々のありのままの姿を見てみようと思った。それは戦争の是非を問うことと同じくらい大切なことに思えた。あるいはこうも言い換えられるかもしれない。生きている目の前の人間の豊かさを理解することなしに、戦争で死んでいった人間の無念など理解できるはずもないのだ、と。

フリーウェイの入り口に着くと、ぼくは自転車を降ろして荷物を取り付け、出発の準備をした。マークはバンの後ろのドアを閉めると、ポケットから二十ドル札を取り出し、ぼくの方へ差し出した。

「先は長いからな、腹が減るだろう。途中、こいつで何かうまいものでも食べてくれ」

驚いてしまった。マークはどうしてこんなにも良くしてくれるのだろう。素直に嬉しかった。とはいえ甘えてばかりもいられない。もらえませんよと言いかけたが、遮るようにマークが言った。

「そう言うと思ったよ。それなら募金に回してくれないか。ほら、戦争の被害者をサポートするんだろう?それに使ってくれ。少しでも多い方がいい」

それなら断る理由はなかった。ぼくは礼を言ってその札をしまおうとした。そしてそのとき札に印字された二十という文字を見て、ふとこれはかつてマークがアラスカの旅で賭けに勝った二十ドルである気がした。

いち青年のアラスカへの旅が、何十年かの時を経たアフガニスタンの子供の未来へ作用する。そのことを思ったとき、この世界でバラバラに見えるできごとがどんなふうに繋がっているのか見えた気がした。

自分自身が眺めている世界の皮相の向こうに、ぼくの知らない豊かさが隠れている。そしてこの旅もぼく自身の意図を大きく越えて、やがて思いもしない何かが見えてくるのかもしれないなと思った。

「元気でな」

出会った時と同じにこにこ笑顔を浮かべながら言うと、マークはぼくを抱き寄せ背中を軽く叩いた。

ヘルメットをかぶりグローブをすると、ゆっくりと自転車を走らせた。風景はだんだんと加速する。進もう。この先に新しい旅のかたちが見えてくるかもしれない。

東へと続くフリーウェイが朝焼けに照らされて銀色に輝き、アスファルトはいつもより眩しく見えていた。

(つづく)

<目次>

【プロローグ】―なぜ戦争はなくならないのか―

【第一章・洗礼】―翌朝目が覚めると、さらに厳しい現実があった―

【第二章・ユダヤの眼差し】―「ユダヤもアラブもない。問題は人間のさがにある」―

【第三章・海辺の墓標】―怒りを訴えたいのか、悲しみを訴えたいのか―

【第四章・救命者の矛盾】―「自由を守るという物語に流されていったのよ」―

【第五章・渇きの果てに】―それらはあたかも暗い宇宙につつましく瞬く生命の輝きのようでさえあった―

【第六章・荒野の漂流者】―「日本でまた会おう」彼の言葉だけが耳の奥でリフレインしていた―

【第七章・逆境の中の生命線】―「闘いは嫌いだ。でも彼らをリスペクトしている」矛盾しているとぼくは思った―

【第八章・自由とは何か】―「自由万歳」を置き換えてみるとわりとよくわかる―

【第九章・オクラホマの風の中で】―彼女はこの場所でぼくと同じ歳で亡くなった―

【第十章・地図の上の1セントコイン】―それは戦争の是非を問うことと同じくらい大切なことに思えた―

【第十一章・ある記憶との闘い】―私は弱さを持った人間を探していた。どこかに自分と同じような人を探していたのよ―

【第十二章・シェルター】―ぼくは「彼ら」から逃げない人間になりたい―

【第十三章・マイノリティの居場所】―“There is no way to Peace,Peace is the way.A.J.Muste”―

【第十四章(最終章)・無限のざわめきの中へ】―その豊かさは残された救いのようでさえあった―

【著者プロフィール】

矢田 海里(やだ かいり) ライター・フォトグラファー。1980年、千葉県生まれ。慶応義塾大学総合政策学部卒。在学中、イラク戦争下のアメリカ合衆国を自転車横断しながら戦争の是非を問うプロジェクト“Across-America”を行い、この体験を文章にまとめたアクロス・アメリカを執筆。フィリピンのマニラのストリートに潜入し、子どもたちや娼婦たちの暮らしを見つめ、ルポルタージュを執筆中。東日本大震災発災直後に現地入り、ボランティアの傍ら現地の声を拾い始める。以降現地に居を構えながら取材を続ける。放送批評雑誌『GALAC』に「東北再生と放送メディア」を連載。冒険家やアスリートを紹介するサイト「ド級!」でエクストリーマーの一人に選ばれる。「不確かさと晴れやかさのあいだ」をテーマに人間の内面を描き続けている。

『かがり火』定期購読のお申し込み

まちやむらを元気にするノウハウ満載の『かがり火』が自宅に届く!「定期購読」をぜひご利用ください。『かがり火』は隔月刊の地域づくり情報誌です(書店では販売しておりません)。みなさまのご講読をお待ちしております。

年間予約購読料(年6回配本+支局長名鑑) 9,000円(送料、消費税込み)